Les parcours des savoirs en astronomie à travers leurs

Les parcours des savoirs

en astronomie à travers

leurs représentations visuelles

Quels sont les enjeux des représentations visuelles

produites par l’activité scientique , leur diffusion

et leur vulgarisation ?

I. Comment la science fabrique-t-elle ses images ?

Les outils de fabrication, l’activité scientique, l’image

comme support de recherche.

II. - Comment ces images circulent-elles ?

(diffusion et vulgarisation)

Le travail du vulgarisateur, la diffusion des images par

les communautés scientiques, les formes de transmis-

sion des savoirs scientiques.

III. - Comment les images scientiques

constituent-elles des savoirs ?

L’émetteur, les mécanismes de transmission,

la manipulation des images

iconographie : http://images-de-science.tumblr.com

Camille Chatelaine

Mémoire #6, semaine 5

ÉSAD Valence 2014

Environ 85 000 signes

2 3

L’astronomie est la science d’observation des astres. Elle étudie ce qui

compose notre galaxie et au-delà, an de découvrir les origines et l’évolu-

tion de notre univers, en même temps de comprendre la place qu’y occupe

l’être humain. Elle déploit des moyens techniques, nanciers et intellec-

tuels pour mener à bien ses travaux. Les images de notre cosmos circulent

dans notre quotidien, parfois support de communication pour les institu-

tions, quelquefois illustrations empruntes aux spéculations. Ce n’est pas un

hasard si l’astronomie est une des rares sciences où l’amateur trouve une

place dans des expériences d’observations. Sujet vaste, puisque vieux de

7000 ans, mon choix de porter mes recherches sur l’astronomie n’est pas

indissociable de mon enthousiasme suscité par mon ingénuité et ma

compréhension seulement partielle de cette science. Elle prête à rêver et

à étendre notre sphère mentale dans la représentation du monde. Ces

tensions entre poésie et science, spéculations et hypothèses scientiques,

contemplation et traitement de données nourrissent mes investigations.

Sans antécédent dans le monde de la recherche scientique, j’enquête

ici sur les représentations visuelles de l’astronomie. D’abord dans leur

fabrication, que j’envisage au sein de la communauté scientique, puis

dans ses circulations, jusqu’à ce qu’elles nous parviennent.

Mon mémoire retrace ce l de pensée, parfois naïf, souvent contestable,

mais toujours dans le but de transmettre à un public non expert des

savoirs parfois complexes avec le plaisir de la découverte.

LES PARCOURS DES SAVOIRS EN ASTRONOMIE

À TRAVERS LEURS REPRÉSENTATIONS VISUELLES

I. COMMENT LA SCIENCE FABRIQUE-T-ELLE SES IMAGES ?

1. Les enjeux des outils de captation —p. 6

2. Histoire de l’image de Planck —p. 8

3. L’imagerie de la Lune et des trous noirs

a. Étude de fabrication d’images —p. 12

c. Chronologie d’une imagerie lunaire —p. 14

b. Entrevue avec Alain Riazuelo —p. 16

II. COMMENT LES IMAGES SCIENTIFIQUES CIRCULENT-ELLES ?

1. La vulgarisation scientique —p. 28

2. Entrevue avec Sébastien Fontaine, médiateur scientique —p. 32

3. Les revues scientiques : support de transmission ? —p. 38

4. La galaxie d’Andromède : du cliché scientique au fond d’écran —p. 42

III. COMMENT LES IMAGES SCIENTIFIQUES CONSTITUENT-ELLES

DES SAVOIRS ?

1. La question de l’émetteur —p. 46

2. Intelligent design : une pseudo-science au service du prosélytisme —p. 50

3. Mars : étude d’une iconographie —p. 56

4. La séduction des images

a. L’incertitude —p. 62

b. Entrevue avec Zolt G. Levay —p. 64

c. Le point de vue d’André Gunthert —p. 68

d. Pour nir —p. 70

Bibliographie —p. 72

6 7

I. Comment la science fabrique-t-elle ses images ?

1. Les enjeux des outils de captation

L’astronomie est une science de l’observation. Elle étudie des objets

distants, visibles ou invisibles depuis la Terre. Elle entretient des liens

particuliers avec l’histoire des évolutions techniques des outils de capta-

tion, puisque ce sont eux qui vont lui permettre d’étendre ses recherches

au delà des limites du visible.

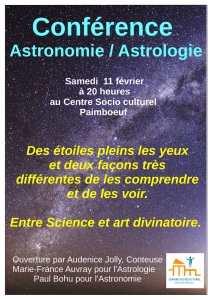

L’astronomie ne fut jamais une simple activité contemplative et sans

application. Établir un calendrier, se repérer sur terre ou sur mer par

exemple, nécessitait l’observation des astres. Les populations voyaient en

ces objets célestes peuplant le cosmos l’incarnation d’entités supérieures,

notamment la Lune, le Soleil et toutes les étoiles dont les mouvements

étaient observables depuis la Terre. On leur prétaient une inuence évi-

dente sur les activités terrestres. C’est de cette façon qu’apparut l’astrolo-

gie pour étudier le mouvement des astres et prévoir les famines, les

guerres, les inondations, etc. Ainsi se mélaient astronomie, astrologie et

religion, observation et croyance. Avec des instruments réduits, tels que

des dispositifs d’alignement et des mesures d’angles, les astronomes ont

étudiés de façon précises l’alignement des planètes, leur situation et leurs

mouvements dans l’espace avant le perfectionnement d’outils d’observa-

tion au XVIIe siècle.

L’astronomie Babylonienne remonte au IIIe millénaire av. J.-C. Son

apport dans le domaine de l’astronomie est considérable. On lui doit en

particulier la constitution d’un calendrier lunaire et des observations très

précises des constellations. Ces relevés joueront un rôle important dans

l’Antiquité.

La science de l’observation fait un saut décisif autour de l’année 1609

lorsque Galilée élabore sa lunette astronomique en s’inspirant des travaux

de l’opticien hollandais Hans Lippershey1. Cette invention lui permettra

de découvrir l’existence des taches solaires, la découverte des quatre

satellites de Jupiter, les phases de Vénus et la présence de montagnes sur

la Lune. Malgré la médiocre qualité de certaines de ses lunettes2, l’inven-

tion de Galilée fut un tournant notable dans l’histoire de l’astronomie.

Notamment parce qu’elle appartient au XVIIe siècle, qui fut à l’origine du

mariage entre science et technique et qui donna lieu à la science que nous

connaissons aujourd’hui. En effet, avant cela, la technique était considé-

rée comme une activité méprisable, réservée aux esclaves et manouvriers.

Galilée est l’un des premiers à s’intéresser à la technique et à l’appliquer

aux théories scientiques.

D’autre part, la sophistication des instruments de captation évolue en

même temps que la quête de l’observation de l’inniment grand et de

l’inniment petit3. Les travaux des scientiques autour des questions

d’astronomie4 permettaient l’évolution technique des instruments d’obser-

vation, repoussant les limites de l’inniment grand. À chaque événement

astronomique rare, chaque pays déploient ses compétences techniques et

intellectuelles pour prouver sa supériorité scientique. Comme lors d’ex-

positions universelles, les communautés scientiques de chaque nation

bénécient du soutien nancier de leur gouvernement pour la démonstra-

tion de leur suprématie5.

Depuis les années 50, les centres de recherche en astronomie se dotent

d’outils de captation de plus en plus complexes : la radiotélescopie qui

s’est rapidement développée après la guerre, le télescope spatial, la

spectroscopie, etc. Ces méthodes de fabrication d’images révèlent diffé-

rentes informations qui deviennent des objets d’étude pour la communau-

té scientique. Elles forment l’imagerie astronomique.

1 — Hans Lippershey est un opticien hollandais qui en 1608 mit au point une longue vue permet-

tant de voir les objets éloignés.

2 — Certaines étaient pratiquement inutilisables dans le contexte de l’observation astronomique.

Galilée reconnut en mars 1610 que sur plus de 60 lunettes qu’il avait construites, quelques-unes

seulement étaient adéquates. De nombreux témoignages d’astronomes conrment

la médiocrité des premiers instruments, notamment l’un de ses disciples Martin Horky dans une

lettre à Kepler en 1610 où il fait état des observations à l’aide de la lunette.

3 — Notons les travaux de Robert Hooke dans le domaine de l’observation du microscopique.

Micrographia : or, Some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses,

est le traité scientique dans lequel il décrit ses observations réalisées au moyen de lentilles

optiques. Il réalisa des gravures d’insectes d’une extrême précision. C’est lors de ses recherches

sur l’inniment petit que Hooke invente le terme de « cellule ».

4 — Prenons l’exemple de la création de l’analyse spectrale, en 1859 par R. W. Bunsen et G. R.

Kirchnoff ainsi que l’nvention de la photographie ou les méthodes de photométrie qui ont joué un

grand rôle dans l’astrophysique en sophistiquant les méthodes d’observation.

5 — Cette idée est évoquée dans l’article de Monique Sicard, Passage de Vénus, Études photogra-

phiques, mai 1998.

8 9

Image de l’Univers 380 000 ans après le Big Bang, prise par le satellite COBE (Cosmic Back-

ground Explorer) en 1992. (Carte des uctuations de température du fond diffus cosmologique,

obtenue par l’instrument DMR après les deux premières années d’observation.)

Image de l’Univers 380 000 ans après le Big Bang, prise parle satellite Planck le 21 mars 2013.

I. Comment la science fabrique-t-elle ses images ?

2. Histoire de l’image de Planck

Image de l’Univers 380 000 ans après le Big Bang, prise par la sonde Wilkinson Microwave

Anisotropy Probe en 2003. Carte de la sphère céleste montrant les uctuations (ou anisotropie) du

fond diffus cosmologique observées par le satellite WMAP

Comparaison de la résolution des cartes du fond diffus cosmologique dressées à l’aide des

instruments des satellites CMB, WMAP et Planck.

Image du rayonnement primordial de l’Univers prise par le satellite européen Planck en 2010.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%