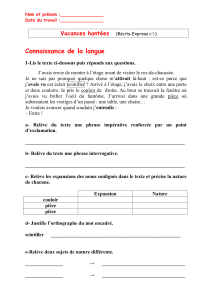

Courrier des lecteurs

connaissances afin d’évoluer le plus

proche possible de la certitude. Le

remède s’est avéré en partie efficace,

mais s’est rapidement vu confronté à l’im-

portante part d’inconnu que je devais af-

fronter au quotidien, particulièrement au

bureau, loin des performantes technolo-

gies hospitalières.

Le diagnostic médical possède des limites

que nous oublions souvent

En médecine familiale et possiblement

dans beaucoup d’autres spécialités, les

demandes des patients, et possiblement

nos propres attentes, s’avèrent fréquem-

ment irréalistes, une grande majorité des

problèmes touchant à des sujets bien

plus vastes que la médecine elle-même.

Notre science possède pourtant des

armes phénoménales contre la maladie,

lorsque celle-ci est présente. Elle est par

contre passablement démunie devant le

mal de vivre de plus en plus prévalent

dans notre société et qui ne peut être

considéré comme une maladie au sens

où nous l’entendons. Nous pouvons

guérir certains cancers, mais comment

aider l’employé en conflit avec son pa-

tron? Nous pouvons soulager la douleur

d’un patient aux prises avec des métas-

tases osseuses, mais comment soulager

celle causée par l’isolement social d’un

autre? Pourtant, dans une situation

comme dans l’autre, on exige de nous

des solutions efficaces, immédiates et

définitives. Le sens du devoir, la

générosité, la volonté réelle d’aider nous

exposent au piège de croire posséder ces

solutions. Malheureusement, notre pen-

sée scientifique étant conditionnée à af-

fronter les pathologies avec le paradigme

du tout ou rien, de la présence ou de l’ab-

sence de maladie, avec l’inévitable né-

cessité d’établir un diagnostic précis, elle

ne peut s’attaquer pleinement à l’infinité

de zones grises que l’humanité de nos

patients déverse dans nos bureaux. Trop

souvent nous oublions que notre méthode

de travail et nos outils sont bien peu adap-

tés aux problèmes qu’on nous demande

de résoudre, souvent tellement plus vastes

que ce que nous voulons croire.

Quand l’art remplace la science

La détresse humaine s’exprime de mille

façons. D’innombrables situations ne ca-

drent que de façon approximative dans

notre classification des maladies, et il est

toujours tentant, par souci de simplifica-

tion ou par nécessité d’agir, d’essayer de

les y faire entrer. Devant la complexité des

situations humaines dont nous sommes

témoins, notre quête d’un diagnostic for-

cément réducteur nous oblige à oublier un

peu la rigueur que l’on attend de nous et

que nous exigeons de nous-mêmes. Ainsi,

nous accepterons de fournir une explica-

tion scientifique un peu boiteuse, mais qui

s’inscrit dans un modèle valorisé par tous

plutôt que de nous en remettre à notre

instinct, notre sensibilité, mais, par le fait

même, nous exposer à ne pouvoir

défendre objectivement notre conduite. Il

nous est facile d’affronter la contestation

d’un employeur qui aurait l’audace de

remettre en question un diagnostic de

pneumonie. Nous possédons des évi-

dences cliniques, radiologiques, biochi-

miques. Un diagnostic de trouble

d’adaptation comme dans l’article de la

docteure Drolet repose sur des bases

beaucoup moins stables. Il fait appel prin-

cipalement à notre jugement, à une sorte

de flair émotionnel, très peu à nos con-

naissances scientifiques de docteur. Or

c’est principalement notre science que

l’on interpelle. Rendu à ce point, c’est

beaucoup plus l’art qui nous guide. Et l’art

ne fait jamais l’unanimité.

Je ne crois pas que la société manque de

respect envers les médecins. Je crois

plutôt qu’elle attend trop de notre science,

qui parfois donne l’illusion de la toute-puis-

sance. Ne pas l’entretenir demande du

courage et une fermeté difficile à maintenir

devant les inévitables déceptions que nous

pouvons ainsi engendrer. Encore en 2009,

une multitude de situations nous obligent

à nous armer de sensibilité, d’imagination

et de créativité, donc forcément d’incerti-

tude. Ce n’est souvent pas ce que l’on at-

tend de nous. Nos interventions n’en sont

pas moins valables. En être convaincu per-

met de mieux soigner, et par le fait même

de se sentir moins vulnérable.

Mathieu Brouillet, MD

Omnipraticien

Centre hospitalier régional de Rimouski ⌧

10 Santé inc. novembre / décembre 2009 novembre / décembre 2009 Santé inc. 11

LE POOL DE PRATIQUE DU CHUS

J'ai pris connaissance de votre excellent

article concernant le pool au CHUS. Vous

me permettrez quelques commentaires

quant à l'origine de ce pool.

En 1965, le doyen LaSalle m'a demandé

de me joindre à lui pour bâtir un vrai CHU

à Sherbrooke. À ce moment, j'étais vice-

doyen responsable des sciences cliniques

à l'Université de Montréal et clinicien in-

terniste à l'hôpital Notre-Dame. Pendant

sept ans, j'avais essayé sans succès de

créer un CHU à Montréal.

L'invitation du Dr LaSalle était alléchante

et j'avais accepté, mais à une condition,

soit la création d'un pool de pratique. Le

Dr LaSalle avait accepté, mais sans trop

de conviction; j'ai dû insister assez forte-

ment en cours de route. Vous avez bien

expliqué pourquoi dans votre article: les

cliniciens ne recevraient rien sans voir de

patients, chose qui prendrait encore trois

ans avant l'ouverture de l'hôpital. Cette

demande était une condition

sine qua

non

de ma part. Pendant mes trois an-

nées à la clinique Mayo de Rochester

(Minnesota), j'avais connu ce qu'étaient

le «virage ambulatoire» et le plan de pra-

tique que je préconisais pour Sherbrooke.

Ce pool entre cliniciens, fondamentalistes

et chercheurs avait contribué fortement à

la réussite et la réputation mondiale de

Mayo depuis 1882.

Maurice Leclair, MD

Hématologue, interniste retraité

***

RateMDs

D'abord, les civilités: je suis plus

qu'heureuse qu'un tel journal existe... Je

suis arrivée en médecine après 10 ans de

pratique en droit, et vraiment, les

médecins et le rapport à l'argent, c'est

toujours un problème... Mais qui est

mieux géré, il me semble, depuis l'exis-

tence de

Santé inc

.

En parlant de problème :

RateMDs

en est

un. Je pense que des évaluations [de

médecins faites par des patients] doivent

exister, mais c'est aussi un terrain propice

à mille vengeances (exemple, pour moi,

avec ma vie antérieure, je n'ai pas seule-

ment des amis)… Je pense que plusieurs

médecins se sentent lésés, mais ont mal à

l'ego en lisant

RateMDs

(cela n'a pas été

facile à lire pour moi, et j'ai la couenne

dure)... Je pense qu’Internet donne lieu à

ces histoires, mais il doit y avoir un moyen

de mieux encadrer de tels sites. Et les

médecins qui savent que les écrits sont

diffamatoires ont-ils des recours? Mes no-

tions de droit se sont évanouies et le droit

a bien changé depuis 25 ans!

Francine Cardinal, MD

Dermatologue

Montréal

***

UN PEU DE RESPECT S’IL VOUS PLAÎT !

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article de

la Dre Denise Drolet «Un peu de respect

s’il vous plaît» au sujet de la non-recon-

naissance par la société du travail et des

efforts des médecins [publié dans le

numéro de septembre/octobre du maga-

zine

Santé inc.

]. Omnipraticien en bureau

et à l’hôpital, ce sentiment, mélange de

rancune et d’amertume, je l’ai moi-même

éprouvé à plusieurs reprises. Pourtant,

toute personne travaillant avec le public

doit s’attendre un jour à affronter l’ingra-

titude d’autrui. La détresse ressentie pour-

rait-elle être amplifiée par notre propre in-

sécurité face à nos interventions?

L’inconfort induit par les difficultés in-

hérentes à notre profession ne pourrait-il

pas être le principal responsable de notre

vulnérabilité face à la critique?

Les reproches les plus douloureux sont

ceux auxquels on accorde du crédit

Je soutiens ici que ce sentiment d’être vic-

time d’ingratitude provient beaucoup plus

des doutes face au bien-fondé de nos

gestes que de l’attitude de la clientèle à

notre égard, parfois revendicatrice, mais

le plus souvent fort reconnaissante. À

plusieurs reprises depuis le début de ma

carrière, un collègue, un patient, un ad-

ministrateur a contesté la validité de mes

décisions. La plupart du temps, je sentais

ma position suffisamment étoffée pour

persister dans l’orientation que j’avais

choisie. J’étais un peu incommodé par la

situation, sans plus, et ce désagréable

sentiment d’être victime d’un manque de

respect ne m’envahissait pas. J’envoyais

intérieurement promener le «gérant

d’estrade» importun et continuais ma

journée. Si, par contre, je doutais un peu

de ma conduite, la critique induisait iné-

vitablement un malaise beaucoup plus

important. Conscient du phénomène, j’en

ai conclu que le meilleur moyen de le

combattre était de maximiser mes

LE POOL DE PRATIQUE DES MÉDECINS DU CHUS, RateMDs, ET PLUS

COURRIER DES LECTEURS

COURRIER

DES LECTEURS

1

/

1

100%