Le guide du LBO Aspects juridiques et fiscaux Crises financières et

Les hors-séries

Hors-série N° H26 - Lundi 9 juin - ISSN / 1772-9742 - 21 €

Le guide

du LBO

Aspects juridiques et fiscaux

Crises financières

et obsolescence réglementaire

Par Alain Gauvin, docteur en droit, avocat,

Lefèvre Pelletier & associés p. 53

Actualité

Couv HS 24-fiscLBO 2/06/08 16:38 Page 3

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX D’UN LBO

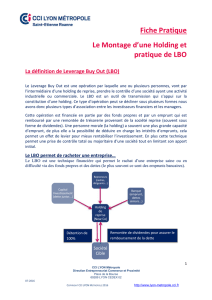

Pour faire simple, il est possible de décrire une opération de LBO comme étant une

opération par laquelle un ou plusieurs investisseurs font l’acquisition d’une

entreprise (la société cible) via une société holding qui s’endette autant que la

capacité de remboursement de la société cible le permet. La société holding sera

capitalisée par les investisseurs, uniquement à hauteur du solde du prix d’acquisition majo-

ré des coûts d’acquisition (y compris les coûts de la dette). C’est dans cette société holding

que pourront investir les dirigeants et salariés de la société cible, l’investissement de ceux-

ci, ainsi que les «incentives» qui leur sont proposés, constituant ce qui est couramment

appelé le «management package».

Dans la réalisation d’une opération de LBO, il est habituel que plusieurs cabinets d’avocats

interviennent ; ils représentent respectivement les investisseurs acquéreurs, le vendeur, les

banques seniors, les mezzaneurs, et enfin les dirigeants investisseurs.

Le rôle du cabinet d’avocats choisi par les investisseurs est multiple. Le LBO est d’abord une

opération d’acquisition dans laquelle les avocats interviennent pour réaliser l’audit juri-

dique et fiscal, pour rédiger le contrat d’acquisition et la garantie de passif et pour analyser

et résoudre les différentes questions réglementaires devant être traitées préalablement à la

réalisation de l’acquisition (droit des concentrations français et/ou européen, consultation

des comités d’entreprise, etc.). Le cabinet d’avocats interviendra également pour détermi-

ner la structuration fiscale et juridique de l’opération, et pour décrire le schéma de la remon-

tée des cash-flows de la société cible vers la holding.

Les autres opérations auxquelles le cabinet d’avocats prête sa plume sont ensuite, notamment :

– la négociation et la rédaction des contrats de prêts bancaires et mezzanines avec les dif-

férentes garanties et sûretés qui sont consenties aux banques ;

– la rédaction du (ou des) pacte(s) d’actionnaires qui définiront les relations, non seulement

entre les actionnaires, mais également entre les actionnaires et la direction de la société cible ;

– les différents actes susceptibles de constituer le «management package» (émission de

valeurs composées telles qu’ABSA ou BSA, contrat d’option, plan de stock-options, établis-

sement de FCPE).

D’un point de vue juridique et fiscal, l’acquisition par LBO est une opération complexe et fait

appel à des domaines du droit très diversifiés. L’objet du présent cahier est donc de décri-

re les principales questions d’ordre juridique et fiscal qui se posent dans le cadre de ces

opérations, en présentant à chaque fois à ses lecteurs le dernier état de l’analyse juridique.

Pour des raisons de simplicité, seules seront traitées les questions liées à l’acquisition

d’une société cible française.

Jean-Luc Bédos,

responsable du pôle private equity du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés

GUIDE LBO

■ Sommaire■

1 Actualité des principales étapes d’une opération d’acquisition par LBO p.7

1.1 Une accélération du calendrier p.7

1.2 Les audits de la cible et «vendor due diligence» p.8

1.3 Des term-sheets bancaires de plus en plus complets p.8

1.4 Les «build-up» p.9

1.5 Rééquilibrage des rapports entre investisseurs et managers p.9

2 La structuration fiscale du LBO p.10

2.1 La mise en place d’une structure d’acquisition p.10

2.1.1 La mise en place d’une intégration fiscale p.10

2.1.2 La déductibilité des coûts de financement p.10

2.1.3 La déductibilité des coûts d’acquisition non financiers p.13

2.2 La gestion des flux de résultat p.13

2.2.1 Les flux entre la société cible et la société holding p.13

2.2.2 La fiscalité des investisseurs p.14

3 Financement d’une opération de LBO p.16

3.1 Les modes de financement proposés p.16

3.1.1 La dette senior p.16

3.1.2 La dette mezzanine p.17

3.1.3 La tranche «second lien» p.17

3.1.4 Les obligations «high yield» p.18

3.1.5 Le refinancement des dettes de la société cible p.18

3.2 Les techniques contractuelles utilisées p.19

3.2.1 Les clauses usuelles p.19

3.2.2 L’organisation de la subordination p.19

3.2.3 Les mécanismes de «debt push down» p.20

3.3 Les garanties accordées p.21

3.3.1 Gage de compte d’instruments financiers p.21

3.3.2 Délégations p.22

3.3 Cessions de créances professionnelles à titre de garantie p.22

3.4 La fiducie p.22

3.4 Les risques juridiques encourus p.23

3.4.1 Prohibition de l’assistance financière p.23

3.4.2 L’abus lié aux conventions de trésorerie p.24

3.4.3 La fusion rapide p.24

3.4.4 La responsabilité des prêteurs p.25

4 Le management package p.26

4.1 Evolutions, critères et contraintes p.26

4.1.1 Le management package, une question devenue centrale dans les négociations p.26

4.1.2 Structure de l’investissement des managers p.26

4.1.3 Eléments de mesure de la performance d’un LBO p.27

3

5

■ Sommaire■

4.2 Les supports des management packages p.28

4.2.1 Les accords contractuels p.28

4.2.2 Mécanismes légaux d’intéressements des salariés et mandataires sociaux :

outils d’intéressement du deuxième cercle de managers p.30

4.2.3 Emission de valeurs mobilières p.31

4.3 Eléments de précaution p.34

3.1 Des mécanismes devant impliquer un risque d’investisseur p.34

3.2 Des mécanismes devant être anticipatifs p.34

4.4 Principales évolutions récentes p.34

4.4.1 Une évaluation des packages p.34

4.4.2 Vers un package pour tous les salariés ? p.35

4.4.3 Des managers prêteurs p.36

4.4.4 Des managers surreprésentés au capital (mécanisme dit de «reverse ratchet») p.36

5 Les pactes d’actionnaires p.37

5.1 Protection des actionnaires financiers : une liberté «encadrée» des dirigeants p.37

5.1.1 Pour les actionnaires financiers, le statut classique de l’actionnaire est insuffisant p.37

5.1.2 La participation directe des actionnaires financiers à la gestion n’est pas une option p.37

5.1.3 La tentative de création d’un statut d’actionnaire «impliqué», sans être «substitué» au management p.37

5.2 L’organisation du contrôle du capital p.39

5.2.1 Clauses de confidentialité et de non-concurrence p.39

5.2.2 Clauses d’exclusion p.39

5.2.3 Restrictions aux transferts de valeurs mobilières p.39

5.2.4 Clauses de sortie p.40

5.3 La sortie du LBO : un exercice délicat p.41

5.3.1 L’introduction de la société en bourse p.41

5.3.2 La cession industrielle de la société p.41

5.3.3 Le LBO secondaire p.41

6 La soumission des acquisitions par LBO au contrôle des concentrations en France p.43

6.1 Des règles spécifiques de calcul des seuils de chiffre d’affaires entraînant une notification p.43

6.2 Toutes les acquisitions ne sont pas soumises au contrôle des concentrations p.44

6.3 Des allègements de procédure sont possibles p.44

6.3.1 Analyse concurrentielle p.44

6.3.2 Instruction du dossier de notification p.44

6.4 Anticiper les problèmes de concurrence p.45

7. Traitement du LBO en difficultés p.46

7.1 Les contraintes spécifiques aux opérations de LBO p.46

7.2 Les critères de choix entre des solutions variées p.46

7.2.1 Mandat ad hoc et conciliation p.46

7.2.2 Sauvegarde p.48

7.2.3 Redressement judiciaire p.49

7.2.4 Liquidation judiciaire p.50

7

Au début des années 2000, le marché des

fusions-acquisitions a été marqué par deux

phénomènes :

– pour des raisons différentes, un grand nombre d’opéra-

tions de transfert d’entreprises ont pris la forme de LBO

conduits par des fonds d’investissement ;

– de plus en plus d’opérations de transfert d’entreprises

prennent place entre deux fonds d’investissement (on

parle alors de «LBO secondaire»), ou constituent principa-

lement une opération de recapitalisation où les action-

naires financiers opérateurs de la première acquisition en

LBO conservent le contrôle ou une participation substan-

tielle dans le groupe objet de l’acquisition.

Ces deux phénomènes ont conduit à un accroissement du

nombre et à une «accélération» des calendriers des acqui-

sitions sous forme de LBO. Ainsi, si dans les années 1990,

il était habituel de considérer qu’une opération d’acquisi-

tion par LBO pouvait prendre entre trois et six mois, il

n’était pas rare depuis 2000 que de telles opérations

soient «bouclées» en moins d’un mois. Toutefois, depuis

l’été 2007, un troisième facteur doit être pris en compte :

les banques et les mezzaneurs, faisant face à un retourne-

ment de marché, ont sensiblement allongé leurs délais de

prise de décision, ce qui ralentit d’autant le calendrier de

l’ensemble de l’opération.

Le descriptif qui suit de ces différentes étapes porte essen-

tiellement sur les opérations dites de «mid-cap» (soit une

valorisation d’entreprise allant de 30 millions à 500 mil-

lions d’euros).

Dans nombre d’opérations, le ou les vendeurs

commencent par saisir une banque d’affaires ou

un intermédiaire financier afin que ceux-ci «met-

tent» sur le marché soit un groupe de sociétés, soit une

branche/division d’un grand groupe.

Si, il y a quelques années, ce processus de mise sur le mar-

ché était structuré autour de trois étapes (une première

étape de «teasing» afin d’intéresser le plus grand nombre

d’acheteurs individuels ou financiers possible ; puis une

étape de «short list» à laquelle ne participaient que les can-

didats présélectionnés, suivie, enfin, d’une période d’exclu-

sivité réservée à un seul acheteur potentiel), il est de plus en

plus courant que la période de teasing soit supprimée, et

que les acheteurs potentiels soient amenés, dès une pre-

mière étape, non seulement à faire connaître leur intérêt

pour l’acquisition, mais également l’intégralité des condi-

tions dans lesquelles cette opération pourrait prendre place.

Il est aussi courant que les vendeurs établissent, dès le

début du processus de vente, non seulement un «informa-

tion memorandum», mais aussi une synthèse d’audit

comptable, commercial et juridique (dite «vendor due dili-

gence») et un projet de contrat d’acquisition.

Ainsi, en même temps qu’il transmet une offre détaillée,

l’acquéreur intéressé doit faire connaître ses commen-

taires sur le projet de contrat d’acquisition, ainsi que les

points spécifiques d’audit pour lesquels il désire recevoir

un complément d’information.

La lettre d’intention est souvent accompagnée des «term-

sheets» du financement, tant senior que mezzaneur, ceci

afin de conforter les vendeurs sur la faisabilité rapide de

l’opération.

Il faut remarquer que cette accélération du calendrier

répond à l’attente aussi bien du vendeur que de l’acqué-

reur. Le vendeur veut céder et percevoir son prix le plus

rapidement possible. L’acquéreur, fonds d’investissement,

préfère entrer dans un processus court où il limitera ses

coûts (notamment s’il n’est finalement pas retenu).

D’un point de vue juridique, la principale question concer-

nera le caractère irrévocable ou pas («binding» ou «non

binding») de la lettre d’offre. En l’occurrence, même si ven-

deur et acquéreur ont, a priori, des intérêts divergents

(l’acquéreur cherchant, à ce stade, à s’engager ad mini-

ma), il est rare, en droit français, qu’une lettre d’offre

constitue un réel engagement irrévocable d’acquérir. Il

revient donc au vendeur et à ses conseils d’apprécier le

degré de «volonté de faire» de chaque candidat acquéreur.

Pour ce dernier, l’équilibre à trouver consiste à présenter

une offre la plus complète et négociée possible (compre-

nant non seulement les conditions de prix, mais aussi les

principales stipulations du pacte d’actionnaires et du

management package, ainsi que les term-sheets ban-

caires), tout en se préservant encore quelques portes de

sorties, sans oublier les conditions suspensives habi-

tuelles dont la réalisation ne dépend pas de l’une ou

1.1

Une accélération

du calendrier

1-Actualité des principales étapes d’une

opération d’acquisition par LBO

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

1

/

29

100%