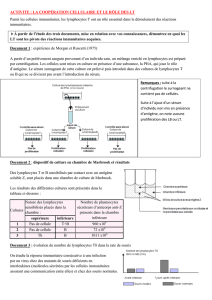

role des lymphocytes dans l`immunité des muqueuses

ROLE DES LYMPHOCYTES DANS L’IMMUNIT´

E

DES MUQUEUSES: EXEMPLE DU TISSU

LYMPH ¨

ODE ASSOCI´

E`

A LA MUQUEUSE

DIGESTIVE

Pery P

To cite this version:

Pery P. ROLE DES LYMPHOCYTES DANS L’IMMUNIT´

E DES MUQUEUSES: EXEMPLE

DU TISSU LYMPH ¨

ODE ASSOCI´

E`

A LA MUQUEUSE DIGESTIVE. Annales de Recherches

V´et´erinaires, INRA Editions, 1987, 18 (3), pp.304-309. <hal-00901732>

HAL Id: hal-00901732

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00901732

Submitted on 1 Jan 1987

HAL is a multi-disciplinary open access

archive for the deposit and dissemination of sci-

entific research documents, whether they are pub-

lished or not. The documents may come from

teaching and research institutions in France or

abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est

destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents

scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,

´emanant des ´etablissements d’enseignement et de

recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires

publics ou priv´es.

ROLE

DES

LYMPHOCYTES

DANS

L’IMMUNITÉ

DES

MUQUEUSES:

EXEMPLE

DU

TISSU

LYMPHÖDE

ASSOCIÉ

À

LA

MUQUEUSE

DIGESTIVE

PERY

P

INRA,

Station

de

Recherches

de

Virologie

et

d’Immunologie

78850

Thiverval-Grignon,

France

Si

Besredka

date

de

191

à

19 13

les

observations

fortuites

qui

lui

suggérèrent

l’idée

d’une

immunité

propre

à

l’intestin

qu’il

s’employa

avec

succès

à

démontrer

au

cours

des

25

années

qui

suivirent,

il

fallut

ensuite

attendre

la

découverte

des

IgA

secrétoires

dans

les

années

1960

pour

que

l’immunité

locale

soit

à

nouveau

explorée.

Dans

ce

court

rapport,

volontairement

limité

au

tube

digestif,

trois

points

seront

abordés:

1 )

l’archi-

tecture

du

tissu

lymphoïde

associé

à

la

muqueuse,

2)

les

circulations

de

lymphocytes,

3)

le

rôle

des

lymphocytes

dans

la

protection

de

la

muqueuse

contre

différents

agents

pathogènes.

1.

Architecture

du

tissu

lymphoïde

associé

à

la

muqueuse

digestive

(GALT).

Le

GALT

comprend

les

plaques

de

Peyer,

les

nodules

lymphoïdes

isolés,

l’appendice

et

le

sacculus-

rotondus,

les

lymphocytes

intra-épithéliaux,

les

lymphocytes

de

la

lamina

propria,

et

les

ganglions

mésentériques.

1.1.

Architecture

Le

nombre,

la

taille,

la

localisation

des

plaques

de

Peyer

(PP,

agrégats

d’au

moins

5

follicules

lymphoïdes)

varient

en

fonction

de

l’espèce

animale

et

de

l’âge.

Ces

plaques

contiennent

des

centres

germinatifs

centraux

comprenant

des

cellules

B

se

divisant

très

rapidement

et

entourés

du

côté

de

la

lumière

intestinale

par

un

dôme

(cellules

B

et

macrophages)

et

du

côté

de

la

séreuse

par

une

zone

T

dépendante

qui

s’étend

entre

les

centres

germinatifs

et

qui

est

riche

en

veinées

post-capillaires.

La

région

sous-épithéliale

contient

des

cellules

B

et

T

et

est

couverte

d’un

épithélium

spécial

sans

cellules

secrétant

du

mucus

mais

pourvu

de

cellules

M

(pour

membrane

car

elles

restreignent

l’entrée

incon-

trôlée

des

substances

de

la

lumière

vers

la

lamina

propria

et

le

départ

de

lymphocytes

vers

le

flot

fécal,

ou

plutôt

pour

Microfold

à

cause

des

replis

qui

apparaissent

à

la

surface

de

certaines).

Ces

cellules

M

assurent

la

transmission

du

matériel

antigénique

intraluminal

vers

les

lymphocytes

adjacents.

Chez

l’homme,

la

nature

lymphoïde

des

plaques

de

Peyer

peut

être

démontrée

vers

la

20

1

semaine

et

chez

le

lapin

au

29’

jour

de

gestation.

Pour

d’autres

espèces

comme

le rat,

les

lymphocytes

ne

peuplent

les

plaques

qu’après

la

naissance.

L’appendice

important

chez

le

lapin,

vestigial

chez

l’homme

et

absent

chez

le

rat

et

la

souris

a

une

architecture

très

semblable

à

celle

des

PP.

Dans

les

régions

dépourvues

de

PP,

l’épithélium

des

villosités

est

parsemé

de

nombreuses

cellules

lymphoïdes

(IEL:

lymphocytes

intra-épithéliaux)

qui

furent

identifiés

comme

leucocytes

en

1864.

La

plu-

part

de

ces

lymphocytes

ont

un

volume

supérieur

à

celui

des

lymphocytes

sanguins

et

des

classes

(petits,

moyens,

grands)

peuvent

être

distinguées.

60 %

contiennent

des

granules.

7

%

des

IEL

isolées

présen-

tent

des

slg,

alors

que

40

%

sont

T

dépendantes,

et

que

50

%

sont

donc

« nulles

De

nombreux

lympho-

cytes

semblent

capables

de

passer

de

la

lamina

propria

à

l’épithélium

et

vice

versa,

mais

ils

ne

semblent

pas

entrer

en

grand

nombre

dans

la

lumière

intestinale.

Chez

le

lapin,

ils

apparaissent

vers

le

28

e

jour

et

chez

l’homme

entre

la

10

1

et

la

20’

semaine

de

gestation,

alors

que

la

souris

en

est

à

peu

près

dépourvue

à

la

naissance.

Les

granules

des

IEL

de

souris

CBA

au

nombre

de

2

à

5

par

cellules

sont

situés

vers

l’appareil

de

Golgi

et

ont

un

diamètre

de

0,4

à

0,9

pM.

Les

mucopolysaccharides

des

IEL

peuvent

varier

selon

les

espèces.

La

lamina

propria

est

très

fortement

peuplée

en

lymphocytes

B,

T

et

en

plasmocytes

sécrétant

des

immunoglobulines,

sans

qu’il

y

ait

de

centre

germinatif.

Ces

lymphocytes,

contrairement

aux

précédents

ne

possèdent

pas

de

granules.

Pour

clore

ce

chapitre,

il

faut

signaler

que

si

le

nombre

de

cellules

produisant

des

anticorps

dans

la

moelle

osseuse,

la

rate

et

les

ganglions

lymphatiques

de

l’homme

a

été

estimé

à

2,5

x

10’°,

il

en

possède

trois

fois

plus

dans

sa

muqueuse

intestinale.

1.2.

Marqueurs

et

fonctions

En

immunofluorescence,

entre

17

et

23 %

des

cellules

des

PP

de

lapins

âgés

de

15

semaines

sont

marquées

par

un

anti-antigène

de

lymphocytes

thymiques,

32

%

possèdent

des

slgM,

16

%

des

slgG

et

30

%

des

slgA.

Pour le

rat,

50

%

des

lymphocytes

des

PP

ont

des

slg,

0,25

%

des

clg,

18

%

des

lympho-

cytes

sont

des

T

dont

6,4

%

ont

un

phénotype

T

suppresseur

(Ts)

et

10 %

un

phénotype

T

auxiliaire

(Th).

Les

isotypes

exprimés

à

la

surface

des

cellules

B

sont

très

différents

entre

rats

adultes

germ-free

(4 %

IgM,

2

%

IgG,

56

%

IgA,

28

%

IgE)

et rats

du

même

âge

élevés

de

façon

conventionnelle

(23

%

IgM,

1

%

IgG,

19

%

IgA,

0

%

IgE).

Les

cellules

B

des

PP

de

souris

portent

des

slgM

(80

%)

des

slgA

(20

%)

et

des

slgG.

Les

PP

de

souris

CBA/N

(xid)

contiennent

des

lymphocytes

B

matures

alors

que

la

rate

de

ces

sou-

ris

en

est

dépourvue.

La

maturation

des

cellules

B

exigerait

l’action

d’une

cellule

T

qui

augmenterait l’ex-

pression

des

antigènes

lyb

5.

L’immunisation

orale

de

souris

conduit

à

l’induction

de

cellules

régulatrices

isotype

spécifiques:

Th

pour

IgA,

Ts

pour

IgG

et

IgE.

Les

cellules

Th

IgA

seraient

des

cellules

auto-

réactives

(déterminant

stimulateurs :

MHC

classe Il);

elles

entraînent

une

commutation

préférentielle

des

BsIgM

vers

les

BsIgA.

Cette

prédominance

n’existant

pas

chez

les

germ-free

dépendrait

de

facteurs

d’environnement

locaux.

La

stimulation

antigénique

entraînerait

de

plus

l’apparition

d’un

circuit

de

contrasuppression.

Si

les

PP

jejunales

de

mouton

ont

une

composition

semblable

à celle

des

autres

animaux,

il n’en

est

pas

de

même

des

PP

iléales.

Celles-ci

sont

très

grandes

et

contiennent

de

nombreux

follicules

( 100 000)

où

les

cellules

B

se

divisent

activement.

Elles

contiennent

très

peu

de

cellules

T

(<

1

%).

Les

cellules

B

expriment

des

slgM

et

l’ablation

chirurgicale

de

ces

PP

pendant

la

première

semaine

après

la

naissance

entraîne

une

réduction

importante.du

nombre

de

cellules

B

circulantes.

Les

PP

jéjunales

régressent

après

la

naissance, la

régression

complète

étant obtenue

au

bout

de

18

mois.

Ces

PP

semblent

être

le

lieu

d’un

véritable

génocide

de

cellules

B,

puisque

95

%

d’entre

elles

seraient

éliminées

par les

macrophages

dès

leur

apparition.

Comme

on

n’a

pas

clairement

démontré

le

rôle

de

la

moëlle

osseuse

dans

la

production

des

lymphocytes,

ces

PP

iléales

pourraient

être

des

équivalents

chez

le

mouton

de

la

bourse

de

Fabricius

chez

les

oiseaux.

Les

lymphocytes

B

sont

très

peu

nombreux

(<

1

%

des

IEL)

dans

l’épithélium

intestinal

du

rat

et

de

la

souris,

alors

que

les

Th

sont

très

minoritaires.

Les

cellules

de

phénotype

suppresseur

cytotoxique

consti-

tuent

donc

la

majorité

des

IEL,

mais

beaucoup

(70

%

des

IEL

de

la

souris)

sont

dépourvues

du

marqueur

T

(Thy-1

Il

existe

donc,

chez

la

souris

normale,

mais

aussi

chez

la

souris

nude

une

population

Thy-1-, lyt

2+

qui

serait

thymo-indépendante,

mais

exprimerait

l’antigène

d’activation

cytotoxique

CT1

et

la

marqueur

J

1

d

et

serait

cytotoxique.

Bon nombre

de

ces

cellules

comportent

des

granules,

mais

ces,

granules

peuvent

être

retrouvées

dans

tous

les

sous-groupes

d’IEL.

A

côté

de

ces

50 %

de

cellules

Thy1-,

lytl-,

lyt2+,

on

trouve

35

%

de

Thy1+,

lyt1+,

lyt2+

qui

sont

sans

doute

des

lymphocytes

cytotoxiques

- spécifiques

d’antigènes

(CTL)

et

des

précurseurs

de

CTL

et

20

%

de

cellules

Thy1

+, lytl-, lyt2-

douées

d’activité

NK.

Certaines

de

ces

cellules

sécrètent

sans

doute

des

facteurs

capables

de

moduler l’expres-

sion

des

antigènes

la

par

les

cellules

épithéliales.

Le

problème

des

IEL

est

loin

d’être

entièrement

clarifié

et

A

Petit,

dans

sa

communication,

donnera

un

avis

plus

développé

et

plus

pertinent

sur

ce

sujet.

Dans

la

lamina

propria

(LP),

la

proportion

des

Th

est

plus

importante

que

dans

l’épithélium:

seuls

39

%

des

lymphocytes

T

de

l’homme

sont

OK

T8+;

15

%

des

lymphocytes

de

la

lamina

propria

de

rat

sont

Th

contre

26

%

Tcs,

alors

que

30

%

ont

des

slg

(cellules

B).

Peu

de

cellules

de

la

LP

sont

granu-

leuses

et

l’activité

NK

est

absente.

Une

activité

CTL

apparaît

après

immunisation.

La

LP

est

en

outre

le

lieu

d’accumulation

des

plasmocytes:

chez

l’homme,

on

détecte

350 000 cellules

contenant

des

IgA,

50 000

cellules

contenant

des

IgM,

10

à

1 5 000

cellules

contenant

des

IgG

et

10 000

cellules

conte-

nant

des

IgE

par

mm’.

2.

Les

phénomènes

de

circulation

des

lymphocytes

Deux

phénomènes

de

circulation

des

lymphocytes

intéressent

l’intestin:

1)

Les

lymphocytes

B

et

T

sont

en

mouvement

continu

du

sang

vers

les

tissus

et

vice-versa

et

le

tube

digestif

est

le

site

majeur

de

circulation

de

ces

cellules

2)

Des

lymphoblastes

B

et

T

sont

déversés

dans

le

sang

par

le

canal

thora-

cique

et

retournent

dans

l’intestin

où

ils

sont

momentanément

ou

définitivement

retenus.

Chez

le

mouton,

les

petits

lymphocytes

provenant

du

tube

digestif

ont

une

très

forte

tendance

à

y

retourner

lorsqu’ils

sont

injectés

par

voie

intraveineuse,

alors

que

les

petits

lymphocytes

provenant

des

ganglions

périphériques

sont

capables

d’y

retourner

préférentiellement.

Il

y

a

donc

deux

pools

distincts

de

lymphocytes

recirculants.

Chez

la

souris,

cette

différenciation

n’existe

pas.

Des

expériences

de

fixa-

tion

sur

des

coupes

de

tissus

ont

mis

en

évidence

sur les

lymphocytes

des

récepteurs

pour l’endothélium

des

veinules

post-capillaires

des

ganglions

périphériques

et

des

plaques

de

Peyer.

Les

petits

lympho-

cytes

de

souris

expriment

sans

doute

les

deux

classes

de

récepteurs

et

sont

donc

capables

de

circuler

librement

dans

les

organes

muqueux

ou

périhériques.

Cependant

les

cellules

T

se

fixent

mieux

que

les

B

à

l’endothélium

des

veinules

post-capillaires

(EVPC)

des

ganglions

périphériques

alors

que

les

cellules

B

se

fixent

mieux

que

les

T

à

l’EVPC

des

plaques

de

Peyer

(et

cela

quelle

que

soit

l’origine

des

cellules

B

ou

T).

De

la

même

façon,

les

T

lyt2-

ont

une

préférence

pour

les

PP.

En

ce

qui

concerne

les

lymphoblastes

activés

(B

ou

T),

ceux

qui

apparaissent

dans

les

PP,

migrent

les

ganglions

mésentériques,

le

canal

thoracique

et

le

sang

pour

revenir

sélectivement

vers

les

sites

du

tissu

muqueux

en

passant

à

travers

l’endothélium

des

VPC

des

PP,

alors

que

les

blastes

des

ganglions

périphériques

migrent

sélectivement

vers

leur

site

d’origine.

Une

sévère

inflammation

peut

cependant

détourner

les

blastes

de

leur

trajet

et

les

obliger

à

s’accumuler

à l’endroit

où

cette

inflammation

est

créée

(cas

des

parasitoses

intestinales).

Les

IEL

isolés

sont

capables

de

se

lier

à

l’endothélium

des

veinules

post-capillaires

des

PP

(et

pas

à

celui

des

ganglions

périphériques)

et

de

migrer

sélectivement

du

sang

vers

les

surfaces

muqueuses.

De

la

même

façon

des

cellules

clgA

purifiées

à

partir

de

la

lamina

propria

sont

capables

de

retrouver

sélecti-

vement

cette

LP.

Cette

exploration

succincte

de

la

circulation

des

lymphocytes

ou

des

lymphoblastes

est

sans

doute

incomplète

et

de

nombreux

transferts

de

compartiment

à

compartiment

sont

sans

doute

encore

à

découvrir.

Elle

est

cependant

grossièrement

vraie

pour

la

plupart

des

espèces,

mais

pas

pour

le

porc

chez

lequel

les

petits

lymphocytes

provenant

de

l’intestin

et

les

lymphoblastes

du

GALT

entrent

dans

le

sang

au

niveau

des

ganglions

mésentériques

au

lieu

de

prendre

la

voie

lymphatique

du

canal

thoracique.

Pour

sortir

du

cadre

étroit

de

ce

rapport,

et

pour

être

plus

proche

de

la

réalité,

il

faut

signaler

que

la

spécificité

du

retour

à

la

muqueuse

des

lymphoblastes

sensibilisés

dans

une

muqueuse

n’est

pas

sélec-

tive,

mais

intéresse

toutes

les

muqueuses:

des

lymphoblastes

des

ganglions

mésentériques

sont

capables

de

peupler

l’intestin,

mais

aussi

le

tractus

respiratoire,

le

tractus

génital

et

les

glandes

mam-

maires.

Ces

faits

ont

donné

naissance

au

concept

d’un

système

immunologique

commun

aux

différentes

muqueuses

de

l’organisme.

3.

Rôle

des

lymphocytes

dans

la

protection

de

la

muqueuse

contre

/es

agents

paihogènes

Les études

sur

le

rôle

des

lymphocytes

dans

la

protection

de

la

muqueuse

contre

les

agents

patho-

gènes

sont

entravées

par

le

manque

de

modèles

clairement

définis.

En

effet,

beaucoup

d’agents

infec-

tieux

à

voie

de

pénétration

intestinale

ont

une

tendance

marquée

à

la

généralisation

(signe

de

faiblesse

des

défenses

locales

lors

du

premier

contact

avec

l’agent

pathogène

?):

colibacillose

septicémique,

abcès

du

foi

dans

l’amibiase,

abcès

puis

granulomes

dispersés

dans

certaines

salmonelloses...

Un

modèle

adéquat

serait

constitué

par

un

agent

pathogène

à

multiplication

intra-cellulaire

dont

le

lieu

de

multiplication

serait

limité

à

l’épithélium

et

aux

zones

de

la

lamina

propria

éloignées

des

vaisseaux

sanguins.

Ce

modèle

n’existe

pas

pour

le

moment.

Ce

rôle

des

lymphocytes

B

ou

T

dans

la

protection

peut

être

étudié

in

vivo

ou

in

vitro.

Les études

réalisées

in

vivo

ont

mis

en

jeu

des

transferts

de

cellules

ayant

pour

but

de

rendre

immuns

des

animaux

neufs

ou

compétents

des

animaux

immunodéficients.

Les

expériences

réalisées

dans

les

meilleurs

des

cas

avec

des

cellules

de

ganglions

mésentériques

ou

des

cellules

du

canal

thoracique

ont

souvent

montré

un

caractère

T

dépendant

de

la

protection

(Nippostrongylus

brasiliensis

nématode

du

rat,

Trichinella

spiralis

nématode

ubiquitaire,

Giardia

muris

protozoaire

de

la

souris)

qui

n’est

peut-être

que

le

reflet

d’une

T

dépendance

de

la

réponse

en

anticorps.

On

rejoindrait

alors

le

cas

de

l’infection

de

la

souris

par

Salmonella

typhirnurium

pour

laquelle

le

transfert

de

cellules

B

est

plus

efficace

que

celui

des

cellules

T

et

pour

laquelle

une

destruction

des

cellules

B

par

de

la

cyclophosphamide

conduit

à

une

multiplication

incontrôlée

de

la

bactérie.

La

mise

au

point

de

la

purification

des

cellules

des

différentes

couches

structurales

de

l’intestin

et

l’obtention

d’hybridomes

permettant

d’en

extraire

des

sous-

populations

définies

apporteront

vraisemblablement

de

nouvelles

données.

Les

tests

pratiqués

in

vitro

ne

donnent

peut-être

qu’une

image

imparfaite

et

parcellaire

des

phénomènes

intervenant

dans

la

protec-

tion,

mais

ils

permettent

de

disséquer

cette

protection.

Les

lymphocytes

B

sensibilisés

au

niveau

des

PP

se

différencient

en

plasmocytes

sécréteurs

qui

peuplent

les

muqueuses

et

en

particulier

les

muqueuses

intestinales

et

mammaires,

et

il

existe

de

nombreux

cas

de

protection

passive

transmise

de

la

mère

au

nouveau-né

par

le

colostrum

et

le lait

ou

les

IgA

qui

en

sont

purifiées,

ou

qui

sont

purifiées

à

partir

de

mucus

intestinal :

colibacillose

et

gastroentérite

transmissible

du

porc,

poliomyélite

de

l’homme,

giardiose

de

la

souris,

mais

aussi

teniasis

de

la

souris

(Taenia

taeniaeformis)

et

coccidiose

de

la

poule

(Eimeria

tenella).

L’arrivée

des

IgA

dans

la

lumière

intestinale

a

lieu

selon

deux

modalités:

chez

le

rat,

le

lapin

et

le

poulet,

elles

suivent

une

voie

hépatobiliaire

et

acquièrent

le

composant

sécrétoire

(SC)

dans

le

foie,

alors

que

dans

les

autres

espèces

(y

compris

la

souris)

elles

sont

transportées

localement

et

acquièrent

le

SC

à

l’intérieur

ou

à

la

surface

des

cellules

de

l’épithélium.

L’infection

par

de

nombreux

agents

pathogènes

nécessite

une

interaction

adhésive

préalable

entre

l’agent

et

l’épithélium :

la

plupart

des

souches

entéro-

pathogènes

d’Escherichia

coli

portent

sur

leurs

pili

des

antigènes

facteurs

d’adhésion,

K

88,

K

99,

987P,

P1...

(sur

les

colibacilles

du

porc)

et

il

est

possible

de

protéger

passivement

les

porcelets

nouveau-nés

grâce

à

l’immunité

lactogène

suscitée

chez

la

truie

en

injectant

des

pili

purifiés.

Cette

protection

n’est

efficace

que

contre

les

souches

possédant

le

facteur

d’adhésion

homologue.

De

plus

des

IgA

obtenues

après

immunisation

de

truie

par

E

coli

K

88+

sont

capables

d’éliminer

le

plasmide

codant

pour

cet

antigène

de

la

souche

utilisée.

L’antigène

en

cause

n’est

pas

l’antigène

K

88

conventionnel,

mais

est

sans

doute

relié

à

l’expression

du

plasmide

au

niveau

des

pili.

Dans

le

cholera

expérimental

de

la

souris,

des

IgA

purifiées

à

partir

de

la

lumière

intestinale

de

souris

germ

free

vaccinées

par

voie

orale,

protègent

passivement

d’autres

souris

d’une

infection

similaire;

cette

protection

est

associée

à

une

diminution

des

vibrions

capables

de

se

fixer

à

l’intestin,

et

des

IgA

anti-surnageants

de

cultures

de

vibrions

neutralisent

l’action

toxique

de

la

toxine

cholérique.

La

découverte

de

cellules

portant

des

récepteurs

a

a

permis

de

mettre

en

évidence

des

réactions

de

cytotoxicité

cellulaire

IgA

dépendante

(AQCC)

qui

impliquent

cette

classe

dans

un

rôle

qui

n’est

plus

simplement

un

rôle

«d’interférence

stérique».

Des

IgA

sécrétoires

anti

Shigella

flexneri

purifiées

par

immunoadsorption

à

partir

de

sécrétions

d’anses

de

Thiry-Vella

immu-

nisées

à

l’aide

de

la

bactérie

ont

une

action

cytotoxique

spécifique

lorsqu’elles

sont

ajoutées

à

des

cellules

du

CALT

et

en

particulier

à

des

IEL

Thy

1-,

c’est-à-dire

à

des

lymphocytes

phénotypiquement

nuls

ou

K.

Au

microscope

électronique,

des

trophozoïtes

de

Giardia

muris

sont

attachés

à

des

lympho-

cytes

dans

la

lumière

intestinale

et

des

organismes

ingérés

et

détruits

ont

été

identifiés

dans

les

macro-

phages

de

la

muqueuse.

Des

IgA

antitrophozoïtes

purifiées

à

partir

du

lait

de

souris

immunes

participent

à

des

réactions

d’ADCC

avec

des

neutrophiles

ou

des

macrophages.

Chez

l’homme,

des

lymphocytes

T

4+

armés

par

des

IgA

spécifiques

ont

une

action

bactéricide

sur

Salmonella

typhi.

On

peut

penser

que

ces

réactions

jouent

un

grand

rôle

dans

la

protection

locale.

L’immunité

anti-trophozoïtes

d’Entamoeba

histolytica

qui

semble

à

la

fois

anticorps

et

macrophages

dépendante

pourrait

par

exemple

être

réalisée

par

ce

mécanisme.

Des

anticorps

de

classe

IgG

sont

eux

aussi

capables

de

détruire

in

vitro

des

cibles

normalement

intes-

tinales

soit

en

présence

de

complément

soit

par

ADCC

(Giardia

muris).

Ce

protozoaire

reste

normale-

ment

à

la

surface

de

la

muqueuse,

mais

des

IgG

spécifiques

peuvent

être

démontrées

à

la

surface

des

trophozoïtes

in

vivo.

Si

ces

mécanismes

existent

réellement

in

vivo,

il

faut

faire

appel

au

petit

nombre

de

plasmocytes

à

IgG

existant

dans

la

muqueuse,

à

une

pénétration

des

trophozoïtes

dans

la

muqueuse

plus

importante

qu’on

le

pense,

ou

à

une

transudation

des

IgG

à

la

suite

de

l’inflammation

locale.

« L’ex-

pulsion

rapide»

de

Trichinella

spiralis

et

de

Nippostrongylus

brasiliensis

par

le

rat

(dans

le

dernier

cas

il

s’agit

de

rats

immuns)

est

due

à

l’englobement

des

parasites

dans

des

amas

de

mucus

qui

empêchent

le

parasite

d’atteindre

son

lieu

d’élection

et

dans

le

cas

de

la

trichine,

on

a

pu

obtenir

ces

amas

in

vitro

en

mettant

le

parasite

en

présence

de

mucines

et

d’anticorps

IgC.

Ces

parasitoses

sont

accompagnées

d’une

modification

profonde

de

la

structure

de

l’intestin

qui,

reproduite

par

un

transfert

de

cellules

T

provenant

d’animaux

immuns

(diminution

des

villosités,

augmentation

des

cryptes,

inflammation)

et

on

peut

là

aussi

faire

appel

à

une

transudation

d’anticorps

IgG

locaux

ou

sériques.

Cette

fuite

d’anticorps

pourrait

être

favorisée

par

des

réactions

d’hypersensibilité

impliquant

des

réactions

antigène-IgE

à

la

surface

des

mastocytes

(dans

les

parasitoses

intestinales,

le

nombre

de

plasmocytes

à

IgE

et

de

masto-

cytes

dans

la

lamina

propria

augmentent

de

façon

notable).

Les

médiateurs

solubles

libérés

au

cours

de

cette

réaction

anaphylactique

ont

peut-être

de

plus

une

activité

antiparasitaire.

En

ce

qui

concerne

le

rôle

anti-infectieux

des

cellules

T,

les

données

sont

beaucoup

plus

rares.

Une

activité

cytotoxique

naturelle

a

été

mise

en

évidence

contre

Salmonella

thyphimurium

parmi

les

lympho-

cytes

des

PP,

des

ganglions

mésentériques

et

des

IEL.

Certaines

de

ces

réactions

supposées

de

type

natural

killer

effectuées

par

des

cellules

de

plaques

de

Peyer

de

souris

contre

Salmonella

typhi,

S

enteritidis

et

Shigella

sp

X16

sont

inhibées

ou

au

contraire

induites

par

des

polysaccharides

simples

qui

montrent

une

spécificité

pour

des

antigènes

somatiques.

Des

protéines

présentant

des

caractères

de

lectines

joueraient

donc

un

rôle

dans

l’interaction.

agent

pathogène-cellule

cytotoxique

naturelle.

Diffé-

rentes

cellules

semblent

douées

d’activité

cytotoxique

naturelle

contre

Giardia

lamblia

(parasite

de

l’homme).

Dans

l’état

actuel

du

sujet

et

en

attendant

une

définition

des

cellules

agissantes,

il

convient

d’être

prudent,

certaines

de

ces

réactions

pouvant

être

dues

à

de

l’ADCC.

En

effet

si

on

considère

le

dernier

cas,

les

cellules

«naturelles»

proviennent

d’individus

sans

passé

connu

de

lambliose

qui

peuvent

avoir

subi

des

infections

inapparentes

ou

posséder

de

petites

quantités

d’anticorps

donnant

des

réac-

tions

croisées

avec

le

parasite.

Des

cellules

du

sang

périphérique

humain

(grands

lymphocytes

granu-

leux)

tuent

des

cellules

Hela

infectées

par

Shigella

flexneri

et

leur

activité

est

modulée

par

l’interleukine

2

et

l’interféron

a.

Ce

type

de

réaction

expliquerait

d’une

part

la

destruction

d’une

bactérie

cryptique

par

6

6

7

7

1

/

7

100%