I. INTRODUCTION A. Définition

22/04/2013

1

Législation et organisation de

la

p

rise en char

g

e de la douleur

Monsieur RacineMonsieur Racine

Législation et organisation de la prise en charge de la douleur Législation et organisation de la prise en charge de la douleur dans un établissement dans un établissement de soinsde soins

Promotion DU 2012Promotion DU 2012--20132013

Date d’intervention : Date d’intervention : avril 2013avril 2013

«Ce document est la propriété de son (ses) auteur(s) respectif(s). Toute reproduction, représentation, diffusion, vente ou re«Ce document est la propriété de son (ses) auteur(s) respectif(s). Toute reproduction, représentation, diffusion, vente ou revenvente en te en

tout ou partie de son contenu, sur quelque support que ce soit, sont interdites. Le non respect de cette interdiction constittout ou partie de son contenu, sur quelque support que ce soit, sont interdites. Le non respect de cette interdiction constitue ue une une

contrefaçon et son auteur peut être poursuivi civilement et pénalement.» contrefaçon et son auteur peut être poursuivi civilement et pénalement.»

pg

dans un établissement de

soins

DU soins infirmiers

I. INTRODUCTION

A. Définition

B. Généralités

C. Plans de lutte gouvernementaux

D. Textes réglementaires

E

La responsabilité médico

légale

E

.

La

responsabilité

médico

-

légale

F. L’information au patient

G. Le défaut d’information

H. Soins infirmiers et douleur

I. Les structures de prise en charge de la

douleur

A. Définition

• Selon l’association internationale d’étude

de la douleur (IASP) :

«

La douleur est une expérience sensorielle, émotionnelle,

«

La

douleur

est

une

expérience

sensorielle,

émotionnelle,

désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou

décrite dans des termes évoquant de telles lésions ».

=> grande variabilité entre les personnes dans la

perception et l'expression de la douleur face à une

même stimulation douloureuse

Nature subjective de la douleur

•Pas de marqueur biologique,

•Pas d’imagerie conventionnelle

=> la douleur a longtemps été sous-estimée

alors que d’importantes avancées

scientifiques ont été faites dans le

domaine de son traitement ces dernières

années.

22/04/2013

2

Prendre en charge la douleur nécessite :

•entendre la plainte de la personne

d tt l é lité d l d l

•a

d

me

tt

re

l

a r

é

a

lité

d

e

l

a

d

ou

l

eur

•évaluer cette douleur

•connaître les moyens de son soulagement

en considérant la personne dans sa

globalité.

•La lutte contre la douleur est une priorité de

santé publique

•constitue un des éléments de la politique

d'amélioration de la qualité des soins.

•mise en place de programmes nationaux

d'action

•

mise en place de moyens?

•

mise

en

place

de

moyens?

⇒volonté des pouvoirs publics et des

professionnels de mieux maîtriser la prise en

charge de la douleur de la personne à tous les

âges de la vie

⇒Risque de désenchantement

« Dans sa forme pathologique chronique, la douleur n’a plus du

tout de fonction biologique, elle est au contraire une force

maléfique qui impose au malade, à sa famille et à la société de

graves stress émotionnels, physiques, économiques et sociaux.

B. Généralités

Fort heureusement, on constate un impressionnant regain

d’intérêt dans le milieu scientifique et des cliniciens pour

collaborer à l’étude des mécanismes fondamentaux des douleurs

aiguës et chroniques et leurs caractéristiques physiques et

comportementales, conditions essentielles requises pour le

diagnostic et le traitement corrects d’un tel problème. »

Professeur John J. BONICA (1917-1994)

B. Généralités

• Relation entre étendue des lésions et

sévérité de la douleur ?

I t i i té ti t l difié

–

I

ncer

t

a

i

ne car

i

n

té

gra

ti

on cen

t

ra

l

e mo

difié

e

par des facteurs :

• Neurophysiologiques

• Neuropsychologiques

22/04/2013

3

C. Plans de lutte gouvernementaux

Plan 1998-2000

•En 1998, un premier plan de lutte contre la

douleur

•objectif principal : instaurer une véritable

«culture de lutte contre la douleur»

•La philosophie de ce programme se résumait

ainsi : La douleur n'est pas une fatalité, elle doit

être au centre des préoccupations de tout

professionnel de santé.

En 2001 prise de conscience tant au niveau des usagers que

des professionnels. Malgré des changements dans la prise en

charge de la douleur, des dysfonctionnements persistent.

•Les structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle sont

mal connues du public et des médecins.

•L'utilisation d'outils de référence notamment d'échelles de mesure de

l’intensité de la douleur reste peu développée.

L f ti ti d éd i d l d i d l d l t

•

L

a

f

orma

ti

on pra

ti

que

d

es m

éd

ec

i

ns

d

ans

l

e

d

oma

i

ne

d

e

l

a

d

ou

l

eur es

t

insuffisante.

•Les médicaments opioïdes sont encore trop souvent réservés aux

situations de fin de vie.

•Les protocoles de prise en charge de la douleur, qui doivent permettre à

l’infirmier, dans certaines conditions, de mettre en œuvre et suivre un

traitement antalgique sont rarement mis en place.

•Ces protocoles qui ont le mérite de codifier la prise en charge de la

douleur, suscitent la crainte, mal fondée, d'uniformiser les pratiques.

C. Plans de lutte gouvernementaux

Plan (2002-2005)

Amélioration du plan précédent

•notamment en ce qui concerne la prise en

charge de la douleur chronique rebelle.

•Trois nouvelles priorités :

–la douleur provoquée par les soins et la chirurgie

–la douleur de l'enfant

–la prise en charge de la migraine.

•Ces priorités s'articulent autour de cinq objectifs

C. Plans de lutte gouvernementaux

• Le Plan gouvernemental 2002-2005

=> 5 objectifs

• Associer les usagers par une meilleure information

• Améliorer l’accès aux patients souffrant de douleurs

chroniques rebelles à des structures spécialisées

•

Améliorer la formation et l

’

information du personnel

•

Améliorer

la

formation

et

l information

du

personnel

de santé

• Amener les établissements de santé à s’engager

dans un programme de prise en charge de la douleur

• Renforcer le rôle infirmier notamment dans la prise en

charge de la douleur provoquée

22/04/2013

4

C. Plans de lutte gouvernementaux

Plan Douleur 2006-2010

• Améliorer la prise en charge des personnes les plus vulnérables

– Les enfants,

– les adolescents,

– les personnes âgées en fin de vie.

• Généralisation des « bonnes pratiques »

– formation initiale et continue de « l’ensemble des professionnels de

santé

»

santé

»

– mise en place un diplôme spécialisé d’études complémentaires (DESC).

• Meilleure utilisation des traitements médicamenteux et des

méthodes non pharmacologiques.

• Structurer la filière de soins de la douleur, notamment les douleurs

chroniques dites rebelles, pour la rendre plus efficace.

• Coût total évalué à 26,74 millions d’euros.

D. Textes réglementaires

Les établissements de santé publique

loi du 4 février 1995,

ArticleL 710-3-1 suite à la loi du 28 mai 1996

Article L 1112-4 du code de la santé publique

La loi du 4 février 1995 pour les établissements de santé : notion d'obligation

vis à vis de la prise en charge de la douleur.

Complété par l'article L 710-3-1 suite à la loi du 28 mai 1996 (loi n° 96-452

portant sur diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire) :

"les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent

article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des

majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées".

L'article L 1112-4 du code de la santé Publique : « Les établissements de santé

publics ou privés et les établissements sociaux et médicosociaux mettent

en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des

personnes malades qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que

leur état requiert, quelle que soit l'unité ou la structure de soins dans

laquelle ils sont accueillis. »

D. Textes réglementaires

• Les établissements de santé mettent en œuvre

les moyens propres à prendre an charge la

Les établissements de santé publique

Art. L.710-3-1 du Code de la santé publique (Livre VI) :

loi 95-116 du 4 février 1995, art.31 et 32 ;

modifié par la loi 96-452 du 28 mai 1996, art.14

douleur des patients qu'ils accueillent.

• Les centres hospitalo-universitaires assurent la

formation initiale des médecins et diffusent les

connaissances acquises en vue de permettre la

réalisation de cet objectif en ville comme dans

les établissements.

D. Textes réglementaires

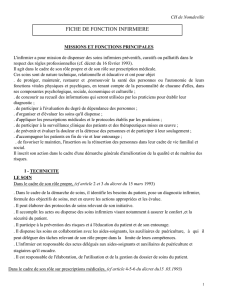

L’infirmier (ère)

Décret N° 2004-802 du 29.07.04 Code de Santé Publique

••Article R. 4311-5

– Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière doit

éé é

d

é

sormais

é

valuer la douleur sans prescription m

é

dicale.

•Article R. 4311-8

- L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les

traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits,

datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le

dossier de soins infirmiers.

22/04/2013

5

D. Textes réglementaires

La prise en charge de la douleur est désormais intégrée dans le nouveau

décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession

d'infirmiers

L’infirmier (ère)

Décret n° 2002-194 du 11 février 2002

•Évaluation de la douleur dans le cadre de son rôle propre (article 25)

•Habilitation à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques

selon des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin

(article 7)

•Possibilité, sur prescription médicale, d’injecter des médicaments à des

fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou

placés à proximité d'un tronc ou plexus nerveux (article 8)

D. Textes réglementaires

• Circulaire DHOS/E2 n°2002-266 du 30 avril 2002 relative à la mise en

oeuvre du programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans

les établissements de santé.

• Circulaire DGS/SQ2/DH/DAS n° 99/84 du 11 février 1999 relative à la mise

ld tldi h dldl iël

en p

l

ace

d

e pro

t

oco

l

es

d

e pr

i

se en c

h

arge

d

e

l

a

d

ou

l

eur a

i

gu

ë

par

l

es

équipes pluridisciplinaires médicales et soignantes des établissements de

santé et institutions médico-sociales.

• Circulaire DGS/DH n° 98/586 du 22 septembre 1998 relative à la mise en

œuvre du plan d'action triennal de lutte contre la douleur dans les

établissements de santé publics et privés.

D. Textes réglementaires

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

relative aux droits des malades

et à la qualité du système de santé

• Article L.1110-5 du CSP

«…Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa

douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée,

prise en compte et traitée »

• La charte du patient hospitalisé comporte 10 chapitres.

"Au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la

dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et

le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation

constante de tous les intervenants".

Article 2 de la charte

du patient hospitalisé

prise

en

compte

et

traitée

…

»

.

D. Textes réglementaires

Circulaire DHOS/P2 n°2005-257 du 30 mai 2005

relative aux orientations

et axes de formation prioritaires (…)

concernant des fonctionnaires des établissements (…)

de la fonction publique hospitalière

• Le renforcement de la qualité et de la continuité des

prises en charge

« Les prises en charge thérapeutiques et non médicamenteuses

des douleurs doivent être développées et les moyens de

formation qui y sont consacrés par les établissements de

santé sont à amplifier ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%