24/02/2015 BARTHELEMY Laura L2 CR : Victor Chabbert

REVETEMENT CUTANE – STRUCTURE DE LA PEAU - Système immunitaire cutané

24/02/2015

BARTHELEMY Laura L2

CR : Victor Chabbert

Revêtement Cutané

Pr. MEGE

10 Pages

Système immunitaire cutané

A. Anatomie de la réponse immune cutanée

1/10

Plan :

A. Anatomie de la réponse immune cutanée

B. Le microbiote cutané

C. Réponse immune cutanée : les effecteurs

I. Les kératinocytes

II. Les cellules dendritiques

D. Les mécanismes de défense cutanés contre les infections à Staphylococcus aureus (S. aureus).

I. Déficits immunitaires

II. Le rôle de IL 1 dans la réponse cutanée à S. aureus.

III. Le rôle de IL 17 dans la réponse cutanée à S. aureus.

E. Conclusion

REVETEMENT CUTANE – STRUCTURE DE LA PEAU - Système immunitaire cutané

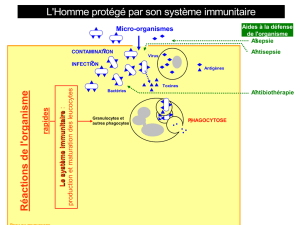

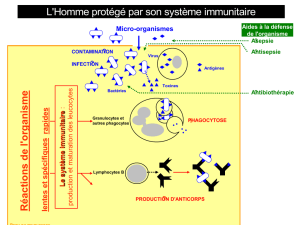

Il faut concevoir le système immunitaire cutané comme un ensemble. Il part de ce qu'il se trouve à la surface de

la peau c'est-à-dire les peptides antimicrobiens, les facteurs physico-chimiques (température, pH, …), et le

microbiote cutané (flore microbienne). C'est donc une surface qui coexiste avec une flore commensale.

Cela ressemble un peu à ce que l'on trouve au niveau de l'épithélium intestinal ou respiratoire. La différence au

niveau cutané, est l'existence de la couche cornée.

Cette couche cornée représente une barrière importante comportant des peptides anti-microbiens. Ces

peptides sont de petites molécules produites entre autres par les kératinocytes. Ils exercent des effets

bactério-statiques et bactéricides vis à vis des agents infectieux pathogènes.

L'épiderme est le revêtement élaboré par les kératinocytes. Ces derniers ne sont pas uniquement des structures

de soutient, ils sont également des effecteurs de la défense anti-infectieuse (cf. suite du cours).

Au sein de l'épiderme on trouve aussi les cellules de Langerhans. Ces cellules sont de véritables cellules

dendritiques dont la fonction est de migrer jusqu'aux ganglions pour transmettre l'information.

Il existe des différences entre le revêtement cutané de l'Homme et celui de la souris. Chez la souris on trouve en

plus les cellules gamma delta, qui sont absentes de l'épiderme humain.

Le derme contient l'ensemble des cellules du système immunitaire :

–cellules de l'immunité innée : cellules dendritiques du derme, macrophages, mastocytes (rôle

important dans le réaction inflammatoire cutanée)

–mais aussi des cellules de l'immunité adaptative : cellules T et cellules B.

Au final, on a au niveau du derme un système immunitaire constitué de cellules dispersées. Ce système

ressemble à ce que l'on retrouve au niveau de l'intestin, à la différence près qu'au niveau intestinal le système

immunitaire est « organisé ».

Vient ensuite l'hypoderme avec sa vascularisation. Celle-ci est extrêmement importante car c'est elle qui

apporte les cellules immunitaires qui ont été recrutées suite à l'agression.

Au niveau de la peau on a donc : - des cellules résidentes qui assurent une fonction sentinelle

- et des cellules recrutées qui proviennent du compartiment circulatoire.

B. Le microbiote cutané

On trouve à la surface de la peau toutes sortes de bactéries, de virus et de champignons. Ils se retrouvent à la

surface cutanée, au sein des follicules pileux et des glandes sébacées.

Leur concentration sur la peau est de 1010 bactéries (densité microbienne extrêmement importante +++).

Remarque : au niveau de l'intestin la densité microbienne est plus élevée : 1013.

2/10

REVETEMENT CUTANE – STRUCTURE DE LA PEAU - Système immunitaire cutané

Il existe dans ce microbiote cutané une diversité qui dépend d'un certain nombre de facteurs. L'un de ces

facteurs est la nature du site. On différencie alors :

–les sites secs (mains, avant-bras)

–les sites humides

–les sites gras (au niveau du segment céphalique)

La nature du site influe donc fortement sur la nature du microbiote. En effet on ne va pas avoir le même

microbiote si on est en site humide ou gras :

–les sites sébacés : majoritairement les bactéries ayant un comportement lipophile, telles que

Propionibacterium sp.

–les sites humides : essentiellement Staphylococcus sp. et Corynebacteriumm sp.

Néanmoins, on retrouve une certaine homogénéité au niveau des champignons présents sur l'ensemble du

corps. Il s'agit de champignons essentiellement du genre Malassezia, SAUF au niveau des pieds où il y a une

forte diversité.

Caractérisation de ce microbiote cutané

Comme vous l'aurez compris on le compare très souvent à celui présent au niveau du tube digestif. On peut

cependant noter quelques différences.

La peau est plus inhospitalière (c'est-à-dire moins favorable aux micro-organismes) que le tube digestif :

–la température y est plus basse,

–le milieu est plus acide,

–la quantité de nutriments y est plus faible (majoritairement des lipides et des peptides provenant du

sébum de la couche cornée),

–on note une certaine richesse en sels,

–présence de molécules antibactériennes (peptides antibactériens).

Les bactéries ont de ce fait dû développer des stratégies de survie, c'est le cas par exemple :

→ des staphylocoques symbiotes de la peau : elles tolèrent une forte concentration en sel et utilisent l'urée de

la sueur comme nutriment.

→ des Propionibacterium acnes : elles hydrolysent les triglycérides présents dans le sébum. Cela permet la

libération d'acides gras qui vont favoriser l'adhérence et la colonisation bactérienne des sites sébacés.

→ des espèces Malassezia et Corynebacterium utilisent les lipides cutanés pour survivre à cet environnement

hostile.

Le microbiote cutané évolue au cours de la vie :

–chez le jeune enfant/adolescent : essentiellement Streptococcus, Betaproteobacteria,

Gammaproteobacteria.

–chez le adolescent/jeune adulte : prédominance de bactéries lipophiles comme Propionibacterium et

Corynebacterium.

3/10

REVETEMENT CUTANE – STRUCTURE DE LA PEAU - Système immunitaire cutané

Le microbiote intestinal évolue lui aussi selon les différentes périodes de la vie.

Le fonction principal du microbiote est de rentrer en compétition avec des agents pathogènes de façon à

amplifier la défense.

Une question s'est posée : est ce que le microbiote cutané a la même fonction que le microbiote intestinal ?

Contrairement au rôle du microbiote intestinal, le microbiote cutané n'est pas nécessaire à l'organisation

de la réponse immune. Cependant il participe au renforcement de cette réponse immunitaire à l'échelle locale.

Remarque : Le microbiote intestinal façonne le système immunitaire intestinal, et même au-delà, le système

immunitaire systémique de la personne.

L'ensemble des bactéries, virus et champignons se retrouvent à la surface de la peau, à l'intérieur des follicules

pileux et dans les glandes sébacées.

Leur présence induit la fabrication de peptides anti-microbiens (produits en particulier par les kératinocytes).

Ces micro-organismes commensaux vont également agir sur les cellules présentes, macrophages et cellules

dendritiques notamment. Celles-ci vont s'activer pour, entre autres, produire des cytokines comme

l'interleukine 1 (IL 1).

Ces mêmes cellules vont être capables de phagocyter directement les microbes (ces derniers doivent être

présents en certaine concentration, mais ne doivent pas être en excès).

L'IL 1 est sans doute la cytokine la plus importante de la réponse immunitaire cutanée.

La présence des micro-organismes à la surface cutanée va permettre de mettre en place une réponse locale

(peptides antimicrobiens et IL 1) mais ne va pas façonner ce système immunitaire comme c'est le cas dans

l'intestin.

4/10

REVETEMENT CUTANE – STRUCTURE DE LA PEAU - Système immunitaire cutané

Chez les patients ayant un déficit immunitaire, le microbiote évolue. On va alors avoir une diminution de la

spécificité de site ainsi qu'une colonisation plus importante avec des bactéries comme Clostridium sp. et

Serratia marcesens.

On en conclut alors qu'il y a un dialogue entre le système immunitaire et le microbiote.

Les affections inflammatoires cutanées, le psoriasis, la dermatite atopique et l'acné provoquent une altération

de la flore cutanée.

Mécanismes par lesquels le microbiote cutané initie ou amplifie les désordres cutanés.

Il existe une multitude de facteurs qui font que le microbiote a un effet direct sur les désordres cutanés. Il peut

s'agir par exemple :

–d'une altération des sources nutritionnelles ou de leurs disponibilités

–de prédispositions génétiques

–d'un phénomène d'augmentation de la densité de micro-organismes

–de la survenue d'une co-infection.

5/10

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%