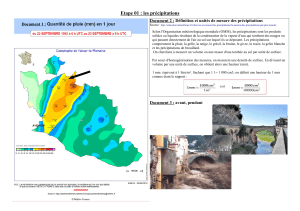

situation active de précipitations

Diese Seite ist momentan in keiner Sprache verfügbar!

Actualités météorologiques

11 avril 2006, Christophe Salamin

1. Contexte météorologique et situation synoptique

1.1 La dynamique d'altitude

La situation météorologique telle qu'elle se présenta durant le week-end du 9 au 10 avril 06 offrit de nombreuses

similitudes avec la situation de fortes chutes de neige de début mars qui avaient affecté le nord du Plateau Suisse.

D'un point de vue synoptique, elle se caractérisa dimanche à 12Z par la présence d'une dépression relativement

peu creusée (1005 hPa) mais de grande ampleur au large de l'Espagne ainsi que par un profond talweg, avec une

courbure très marquée, s'étirant de la Bretagne au centre de la Norvège. Un courant jet de 100 à 120 kt environ

se trouvait sur le flanc sud de la dépression Atlantique, s'étendant du sud du Portugal aux Pyrénnées, alors que le

talweg était encadré - au niveau 300 hPa - par des vents compris entre 120 et 140 kt. Le déplacement progressif

vers l'est de la pointe de ce talweg et la conjonction - entre dimanche 9 avril à 12Z et lundi 10 avril à 12Z - des

deux coeurs de jet susmentionnés au voisinage des Alpes furent à l'origine d'une frontogenèse très dynamique.

L'ascendance de grande échelle provoquée par la dynamique d'altitude se matérialisa sous la forme d'une

dépression de basse couche, invisible encore au niveau de pression 500 hPa, mais clairement distincte au niveau

850 hPa (environ 1500 m), comme l'illustrent les cartes ci-dessous :

Inondations des 9/10 avril 2006

Carte du niveau 300 hPa du 9 avril à 12Z (analyse)

agrandir.jpeg, 319 KB Carte du niveau 300 hPa du 10 avril à 12Z (

a

agrandir.jpeg, 359 KB

Seite 1 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006

18.04.2006htt

p

://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite

_

meteo/inondation

_

des

_

9

_

10.html

Au niveau 500 hPa, le fait que les isobars soient parallèles à la ligne de front eut pour résultat un déplacement

très lent de la perturbation - s'étendant des Pyrénnées à l'Allemagne - vers l'est, déplacement également

contrarié par une situation de foehn dans les Alpes. La formation d'une dépression de basse couche au niveau 850

hPa accentua encore cette stationnarité du front.

1.2 Conflit de masses d'air et apport d'humidité

Les ascendances dynamiques seules ne suffisant pas pour générer de fortes précipitations, il faut rechercher dans

un conflit de masse d'air très marqué une des principales causes des récentes intempéries. Un gradient de

températures nord sud au-dessus de la France et des Alpes était présent depuis plusieurs jours déjà, l'air chaud

étant entraîné de la Méditerranée vers le nord par la dépression Atlantique, l'air froid s'écoulant dans un courant

de nord-ouest des îles britanniques aux Alpes. Entre samedi 8 et dimanche 9 avril, ce gradient de température

s'accentua et l'apport d'humidité en provenance de la Méditerranée se fit plus marqué sous l'effet d'un

renforcement généralisé des vents de sud-ouest. C'est au niveau 850 hPa également que se distingue le mieux ce

conflit de masses d'air, comme en témoigne l'image ci-dessous. L'apport d'humidité nécessaire aux fortes

précipitations est également très net sur la carte du vent au niveau 850 hPa (environ 1500m). La confrontation

entre l'air chaud et humide au sud, et l'air froid et sec au nord est illustrée sur l'image de droite représentant le

taux d'humidité au niveau 700 hPa (env. 3000 m.).

Carte du niveau 500 hPa le 10 avril à 00Z (analyse). La

dépression fermée n'est pas visible à ce niveau.

agrandir.jpeg, 335 KB

Carte du niveau 850 hPa du 10 avril à 00Z (

a

dépression fermée au-dessus des Alpes est

c

agrandir.jpeg, 307 KB

Cette carte permet de

distinguer la masse d'air

chaud (en bleu) de la masse

d'air froid en provenance du

nord (en vert). Comme on le

Cette carte des vents au

niveau 850 hPa montre bien

la provenance

Méditerranéenne de la masse

d'air dirigée vers la Suisse

romande. La grandeur des

Cette carte illustre la

différence de taux d'humidité

entre les deux masse d'air au

niveau 700 hPa (env. 3000

m). L'échelle (en %

Seite 2 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006

18.04.2006htt

p

://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite

_

meteo/inondation

_

des

_

9

_

10.html

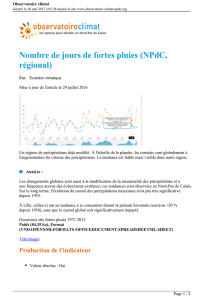

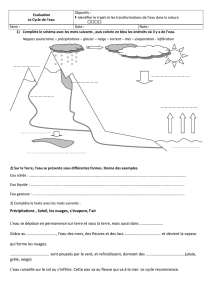

2. Observations et relevés

2.1 Evolution de la pression au sol et déplacement du front

Entre le samedi 8 et le lundi 10 avril 06, on assiste progressivement à la rencontre des deux masses d'air

originaires respectivement de Méditerranée et des îles britanniques, puis à la frontogenèse au-dessus de la France

et enfin au lent déplacement de l'ensemble du système vers l'est, accompagné de la formation de la petite

dépression secondaire au-dessus des Alpes entre le dimanche 9 et le lundi 10.

2.2 Relevés des stations ANETZ et répartition des précipitations

2.2.1 Relevés du réseau d'obervation

En Suisse romande, l'essentiel des précipitations se produisit entre le dimanche 9 avril à 11h00 et le lundi 10 avril

à 20h00. En Suisse alémanique, ces précipitations se poursuivirent durant une partie de la journée de mardi en

raison d'une situation de barrage de secteur nord assez dynamique.

La première carte ci-dessous donne l'évolution des précipitations durant la période susmentionnée pour certaines

stations du Plateau. Les précipitations furent en moyenne de l'ordre de 1 à 3 mm/h, avec des pointes entre 4 et 8

mm/h. C'est durant la nuit de dimanche à lundi que se produisirent les précipitations les plus abondantes en

Suisse romande. Cette période correspond au passage de la zone d'ascendance maximale liée à la dynamique

d'altitude. Lundi, les précipitations se poursuivirent durant toute la journée, mais avec une intensité moindre.

La carte de droite montre la somme de précipitations enregistrées aux différentes stations du réseau ANETZ.. On

constate des cumuls de 50 à 80 mm en 36 heures environ sur l'ensemble du Plateau, avec une pointe à 85 mm

dans la région Lausannoise. On constate d'une part que les régions intra-alpines (Valais central et Grisons) ont été

épargnées par ces intempéries, d'autre part que le sud des Alpes a également été copieusement arrosé. Cette

région, pour des raisons climatologiques, est cependant nettement moins sensible aux fortes précipitations que le

nord des Alpes et possède un seuil de tolérance particulièrement élevé.

constate, le gradient de forte

température est très marqué

et passe juste au-dessus des

Alpes le dimanche 9 avril à

12Z

agrandir.jpeg, 358 KB

flèches, proportionnelle à la

vitesse du vent, donne

également un aperçu de

l'intensité de cet apport

d'humidité.

agrandir.jpeg, 463 KB

d'humidité) est indiquée au

bas de l'image.

agrandir.jpeg, 240 KB

Carte au sol du 8 avril à 12Z

agrandir.jpeg, 161 KB

Carte au sol du 9 avril à 12Z

agrandir.jpeg, 157 KB

Carte au sol du 10 avril à 12Z

agrandir.jpeg, 156 KB

Evolution des précipitations pour certaines stations du Plateau

entre le 10 avril à 11h00 locale et le lundi 10 avril à 23h00

locale.

agrandir.jpg, 156 KB

Seite 3 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006

18.04.2006htt

p

://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite

_

meteo/inondation

_

des

_

9

_

10.html

2.2.2 Cumuls de précipitations calculés à partir des images radar

Les deux cartes ci-dessous sont issues des images radar et représentent les cumuls de précipitations en 24

heures. Pour des raisons techniques, les cumuls indiqués sur ces cartes pourraient différer légèrement des valeurs

mesurées aux stations ANETS. En l'occurrence, ces valeurs sont difficilement comparables puisqu'elles ne

couvrent pas une période identique. L'intérêt de ces images réside surtout dans la visualisation spatiale des

précipitations les plus intenses.

Remarque : dans la région des Franches-Montagnes ainsi qu'en Ajoie, les précipitations sont sous-évaluées en

raison d'un cône d'ombre de l'image radar de La Dôle.

2.3 évolution des températures et limite des chutes de neige

2.3.1 Radiosondages des 9 et 10 avril

Relevés des stations ANETZ pour la même p

é

agrandir.jpg, 281 KB

Cumuls du dimanche 9 avril 06

agrandir.jpeg, 355 KB

Cumuls du lundi 10 avril 06

agrandir.jpeg, 349 KB

Seite 4 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006

18.04.2006htt

p

://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite

_

meteo/inondation

_

des

_

9

_

10.html

Les radiosondages de Payerne indiquent l'évolution des températures (courbe de droite) et du point de rosée

(courbe de gauche) avec l'altitude. Plus les deux courbes sont éloignées l'une de l'autre, plus l'air est sec;

lorsqu'elles sont presque superposées, l'air est saturé et des précipitations se produisent.

La courbe blanche correspond au radiosondage du matin à 00h00, la courbe rouge à celui de midi, et la courbe

bleu à celui de minuit. Quelles constatations peuvent-elles être tirées de ces sondages ?

2.3.2 Evolution des températures

D'une

manière générale, on constate que les températures furent en baisse très progressive, et ce d'une manière

constante sur le nord du Plateau (Fahy, Payerne, Zurich), mais avec tout d'abord un redoux assez marqué durant

Radiosondages du 9 avril 06

agrandir.jpeg, 244 KB

Radiosondages du 10 avril 06

agrandir.jpeg, 245 KB

Radiosondages du 9 avril :

le sondage de 00h00 (en blanc) montre un encore air non saturé, instable et relativement sec dans les basse

couches. Un vent de sud-ouest supérieur à 25 kt (environ 50 km/h) souffle au-dessus de 1300 m environ. Ce

radiosondage correspond aux averses préfrontales de la nuit de samedi à dimanche dans de l'air encore

plutôt doux.

La courbe rouge (le 9 à midi) montre un refroidissement et une humidification très nette des basses couches

de l'atmosphère en dessous de 4000 m environ liés à la présence du front. A ce stade, les précipitations

n'ont plus une allure d'averses mais sont relativement continues; la limite des chutes de neige se situe vers

1300 m. On notera une diminution de la force du vent au-dessous de 2000 m environ.

La courbe bleue (le 9 à minuit) illustre de façon éclatante un phénomène appelé isothermie. Lorsque les

précipitations passent de l'état solide (neige) à l'état liquide (pluie), elle soustraient de l'énergie sous forme

de chaleur à l'atmosphère environnante, laquelle se refroidit d'autant. Ce faisant, la limite du 0 degré

s'abaisse et l'altitude à laquelle se produit le changement de phase responsable de ce transfère de chaleur

s'abaisse également. La courbe des températures adopte ainsi un profil suivant peu ou prou la limite du 0

degré (ligne blanche oblique) à partir de l'altitude initiale de la limite des chutes de neige (voir radiosondage

de midi en rouge); ce phénomène est susceptible de porter la neige jusqu'en plaine; il nécessite d'une part

d'intenses précipitations, mais également des vents faibles pour éviter que la masse d'air ainsi refroidie soit

remplacée par de l'air plus chaud. Ces deux conditions étaient réunies dans la nuit du 9 au 10 avril. A minuit

toutefois, les précipitations tombaient encore sous forme de pluie à Payerne.

Radiosondages du 10 avril :

la courbe blanche correspond à celle de 00h00 et nous n'y reviendrons pas.

la courbe rouge (midi) montre une atmosphère pratiquement inchangée au-dessus de 4000 m environ. En

revanche, un net refroidissement s'est produit dans les basses couches et la limite des chutes de neige est

maintenant vers 700 m. Les vents de basse altitude sont encore faibles.

la courbe bleu (minuit) montre un refroidissement radical de toute la colonne d'air, de 1000 à 7000 m

d'altitude. Ce radiosondage est typique d'une traîne post-frontale active et progressivement plus instable. On

notera l'orientation désormais nord-est du vent, et sa reprise à basse altitude sous forme de bise.

Seite 5 von 7MétéoSuisse - Inondations des 9/10 avril 2006

18.04.2006htt

p

://www.meteoschweiz.ch/web/fr/meteo/actualite

_

meteo/inondation

_

des

_

9

_

10.html

6

6

7

7

1

/

7

100%