le temps - Le Web Pedagogique

LE TEMPS

L’HEURE, LES FUSEAUX HORAIRES, LES SAISONS.

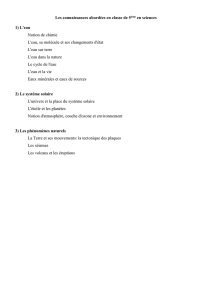

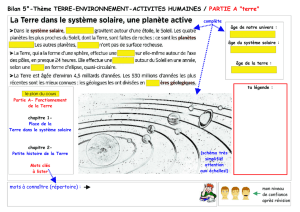

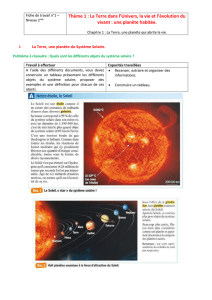

I. LA RÉVOLUTION DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL.

La rotation de la Terre sur elle-même est responsable de l’alternance des jours et des nuits, ainsi

que des mouvements des astres dans la voûte céleste.

Du pôle nord rotation d’ouest en est (sens des aiguilles d’une montre).

Axe nord-sud de la Terre inclinaison ≈ 23° par rapport à la perpendiculaire du plan écliptique

(= plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil)

23°27’.

Tourne autour de l’axe des pôles en 23h56mn dans un repère lié aux étoiles lointaines ; en

24h en moyenne dans un repère lié au Soleil.

Le jour.

Une journée = période qui sépare deux levers successifs du Soleil (durée ≈ 24h)

alternance de jours (lever -> coucher du Soleil) et de nuits (coucher -> lever du Soleil).

Chaque jour le Soleil apparaît « à peu près » vers l’est, monte dans le ciel jusqu’à son

point culminant

(ombre la plus courte passage dans la direction du sud)

puis redescend

et disparaît vers l’ouest

trajectoire du Soleil sur la « voûte céleste ».

En France métropolitaine ainsi que dans l’hémisphère Nord en général le Soleil culmine au sud, alors qu’il

culmine au nord dans l’hémisphère Sud.

- Le jour solaire intervalle de temps séparant deux passages consécutifs du Soleil à son

point culminant, donc au plan méridien 24 heures, de zéro heure à minuit.

Il y a 365 jours (ou 366 pour les années bissextiles).

- Le jour sidéral : c’est le temps mis par la Terre pour faire un tour sur elle-même du point

de vue d’étoiles très lointaines 23h 56mn 04s.

Il y a un jour sidéral de plus que de jours solaires dans une année.

Le jour solaire ne correspond pas exactement à un tour complet de la Terre sur elle-même.

En effet, comme la Terre tourne autour du Soleil dans le même sens qu’elle tourne sur elle-même,

elle doit faire un peu plus d’un tour complet pour que le Soleil repasse au méridien. Ainsi, la Terre

met seulement 23h56mn04s pour effectuer un tour sur elle-même : c’est le jour sidéral.

La nuit.

Période de temps qui s’écoule entre le coucher et le lever du Soleil.

Moment où un endroit se trouve à l’opposé du soleil, dans l’obscurité quand il fait nuit

sur une moitié de la planète, il fait jour sur l’autre (durée totale de 24h : 12 et 12).

Les nuits sont plus longues en hiver et plus courtes en été.

II. L’HEURE ; LE TEMPS.

Le terme « heure » signifie le repérage d’un moment de la journée.

L’heure solaire est celle qui se réfère à l’avancement du Soleil sur sa trajectoire et qui peut donc

être indiquée en un lieu donné par un cadran solaire.

Par définition, il est midi à l’heure solaire lorsque le Soleil culmine.

L’heure solaire est la même pour tous les points d’un même méridien mais elle est différente pour

des longitudes différentes (par exemple entre Brest et Strasbourg il y a 50mn d’écart).

- Connaître l’heure grâce aux cadrans solaires.

Le cadran solaire est l’instrument pour mesurer le temps le plus ancien. Il est constitué d’un

bâton (appelé « style ») qui fait de l’ombre en face d’une graduation. Le style est orienté dans la

direction du pôle céleste (même direction que l’axe de rotation de la Terre), c'est-à-dire presque

dans la direction de l’étoile Polaire.

Comme le mouvement apparent du Soleil est centré tout au long de l’année sur cette direction,

l’ombre du bâton reprend chaque jour la même direction à la même heure.

La graduation reste donc valable tous les jours de l’année.

Pour obtenir la bonne inclinaison du style, celui-ci doit faire avec l’horizontale un angle égal à la

latitude du lieu. L’orientation de la « table » portant la graduation n’a pas d’importance.

Un cadran solaire équatorial a son plan de graduation parallèle au plan équatorial terrestre.

L’angle est toujours égal à la latitude du lieu. La graduation est régulière car l’ombre tourne à

vitesse constante : chaque heure correspond donc à un angle de 15°.

- Écoulement du temps et clepsydres.

Les clepsydres, mettant en jeu l’écoulement de l’eau, permettent de contrôler les durées.

Elles permettent une mesure de l’écoulement du temps uniforme, régulier, reproductible, fiable.

Mais l’eau, volatile et qui gèle facilement, fut remplacée par le sable.

- Écoulement du temps et sabliers.

Le sablier présentait les mêmes qualités que la clepsydre.

Les fuseaux horaires.

Terre = sphère effectuant une rotation sur elle-même le moment de la journée varie d’un

endroit à l’autre nécessité de créer des fuseaux horaires

(= zones géographiques limitées par

deux méridiens)

.

Les montres sont réglées par référence à l’heure du méridien de Greenwich : c’est ce que l’on

appelle le temps universel (TU).

Méridien de Greenwich = premier méridien.

À partir de là, les méridiens sont numérotés de 0 à 23, d’ouest en est.

Mais pour que l’heure ait partout la même signification, les montres doivent être décalées d’un

certain nombre d’heures en fonction de la longitude division en 24 fuseaux horaires à

l’intérieur desquels l’heure « théorique » est la même.

Chaque fuseau est délimité par un angle de 15° (= 360/24).

Le temps légal à l’intérieur d’un fuseau est égal au TU augmenté d’un nombre égal au numéro du

fuseau.

Ex : Paris se trouve dans le faisceau n°1. En hiver lorsqu’il est 14h à Paris il est 13h TU.

Donc 13 (TU) + 1 (n° du faisceau).

III. LES SAISONS.

Révolution de la Terre autour du Soleil tour complet en une année (≈ 365,25 jours) suit une

orbite (trajectoire) plane et à la forme géométrique d’une ellipse plan écliptique origine du

phénomène des saisons.

L’axe des pôles garde une orientation constante dans l’espace (dirigé vers l’étoile polaire).

- Explication des saisons.

Le phénomène des saisons inclinaison de l’axe de rotation de la Terre (23°) et rotation de

celle-ci autour du Soleil qui sont à l’origine de la variation de deux paramètres :

La durée d’ensoleillement (deux fois plus longtemps avec les journées plus longues).

L’inclinaison des rayons du soleil : si les rayons du Soleil sont peu inclinés (dessin 1), le

faisceau se projette sur une surface horizontale plus faible que si le faisceau est plus

incliné (dessin 2).

En été, les faisceaux de lumière du Soleil sont moins inclinés qu’en hiver.

Les saisons sont inversées entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud.

Saison intervalle de temps qui sépare un solstice d’un équinoxe.

Solstice dates de l’année où le jour est le plus long ou le plus court.

Solstice d’été : 20 ou 21 juin (+ longue) ; solstice d’hiver : 21 ou 22 décembre (+ courte).

Équinoxe dates de l’année où la durée du jour est égale à celle de la nuit.

Équinoxes du printemps : 20 ou 21 mars ; équinoxe de l’automne : 22 ou 23 septembre.

Les saisons à différentes échelles.

ÉQUATEUR (0° de latitude) :

- La trajectoire est chaque jour un demi-cercle dans un plan vertical, ce qui correspond à

une journée de 12 heures chaque jour de l’année.

- Le Soleil culmine toujours haut dans le ciel, entre 66° et 90°. Il fait chaud toute l’année.

- Le Soleil passe au zénith (c'est-à-dire à la verticale du lieu, donc à 90° de hauteur

angulaire) lors des équinoxes.

TROPIQUE DU CANCER (23° 27’ de latitude nord) :

- La trajectoire s’écarte peu du demi-cercle, ce qui correspond à une journée restant

voisine de 12h (de 10h50mn à 13h20mn).

- Le Soleil culmine toujours assez haut (entre 43° et 90°) et toujours côté sud.

- Le Soleil passe au zénith lors du solstice d’été.

6

6

1

/

6

100%