Un trio de terres à 40 années-lumière ?

Reflexions, le site de vulgarisation de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 17 April 2017

- 1 -

Un trio de terres à 40 années-lumière ?

02/05/16

À l'aide du télescope TRAPPIST, des astrophysiciens de l'Université de Liège ont découvert autour d'une

"naine rouge ultrafroide", une étoile à peine plus grande que Jupiter, un nouveau système planétaire formé

de trois planètes de la taille de la Terre. Ces planètes, bien que proches de leur hôte, ne sont pas soumises

à des températures très élevées et pourraient abriter des zones propices à la vie sur une partie de leurs

surfaces. Le nouveau système planétaire ne se trouve qu'à 40 années lumière de la Terre. Cette proximité

devrait permettre à la future génération de grands télescopes d'étudier avec précision l'atmosphère des

planètes. Il s'agit à ce jour des meilleures candidates pour la détection de l'eau liquide, voire de la vie, en-dehors

du système solaire. Alors que la nouvelle vient d'être publiée dans la revue Nature, il y a fort à parier que les

équipes d'astrophysiciens du monde entier se bousculeront pour étudier ce système planétaire extraordinaire.

En attendant, l'équipe à l'origine de la surprenante découverte n'a plus d'yeux que pour la petite étoile.

La nouvelle est incroyable. Michaël Gillon et Emmanuël Jehin, chercheurs qualifiés FNRS au Laboratoire

sur les Origines en Cosmologie et Astrophysique de l'Université de Liège, ne brident d'ailleurs ni leur

joie ni leur engouement. Ils sont à la tête du projet TRAPPIST qui vient de découvrir un nouveau système

comprenant trois planètes d'une taille similaire à celle de la Terre (1). Mieux, ces planètes pourraient tout à

fait être habitables et sont à l'heure actuelle les candidates à la détection de vie extrasolaire les plus sérieuses

que nous connaissons.

Cette découverte est une très bonne nouvelle pour les astronomes liégeois car elle est d'excellente augure

pour leur nouveau projet SPECULOOS qui sera lancé officiellement en 2017. Financée majoritairement par

l'Europe, cette expérience unique dirigée par Michaël Gillon suivra une intuition déjà prometteuse, et pourtant à

contre-courant des croyances actuelles : les naines rouges ultrafroides, des étoiles bien plus petites, froides,

et fréquentes que les analogues du Soleil, pourraient abriter des systèmes planétaires riches, complexes et

nombreux. SPECULOOS consiste en quatre télescopes robotiques de 1 mètre de diamètre qui observeront

pendant plusieurs années environ 500 de ces petites étoiles froides situées dans le voisinage solaire, c'est-à-

dire à moins de 100 années-lumière. En phase préliminaire de cette mission, l'équipe d'astronomes observe

depuis 2011 une cinquantaine de cibles à l'aide de TRAPPIST, le télescope de l'ULg basé au Chili (lire l'article

Des astrophysiciens liégeois au septième ciel). Cette préparation devait fournir une base statistique pour

Reflexions, le site de vulgarisation de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 17 April 2017

- 2 -

déterminer si cette idée avait des chances de succès. Après 5 ans, ce qui est très rapide en raison du petit

nombre d'étoiles surveillées, trois planètes ont offert aux chercheurs leur transit autour d'une de ces étoiles,

qui se trouve à seulement 40 années-lumière de la Terre dans la constellation du Verseau. Elle se nomme

2MASS J23062928-0502285. Suite à la découverte, elle est maintenant également connue sous le nom officiel

de TRAPPIST-1.

Des systèmes planétaires encore inconnus

Il peut paraître étonnant que les systèmes planétaires des naines rouges ultrafroides n'aient pas été

recherchés plus tôt, d'autant que ces étoiles sont très fréquentes dans la Galaxie, bien plus que les

étoiles de type solaire. En effet la plupart des nouvelles étoiles qui se forment dans l'univers sont de

petites tailles, bien plus petites que le Soleil. De plus, les étoiles ont une durée de vie qui est d'autant plus

grande qu'elles sont petites et peu massives. Les étoiles produisent en effet elles-mêmes leur énergie,

par fusion nucléaire en leur cœur. Les plus petites étoiles sont sujettes à des pressions et des températures

internes bien plus faibles, et de ce fait, consomment leur carburant nucléaire beaucoup moins vite. À titre de

comparaison, le soleil tiendra environ 10 milliards d'années alors qu'une naine rouge ultrafroide peut vivre

plus de 100 fois plus. Autre intérêt de taille, ces étoiles sont moins lumineuses, et leur zone habitable est donc

beaucoup plus proche de leur surface. Une planète pourrait orbiter autour en quelques jours à peine tout en

offrant une température clémente. Or, une grande fréquence orbitale augmente drastiquement la chance de

débusquer une planète puisqu'il y aura d'autant plus de transits. Et les transits de planètes orbitant autour de

ces petits formats seront plus faciles à détecter, vu qu'une fraction plus importante du disque stellaire sera

occultée lors du passage de la planète entre-elle et la Terre.

Mais c'est là aussi une des difficultés. Ces étoiles n'émettent que très peu de lumière, la plupart du

temps détectable uniquement dans l'infrarouge par les instruments les plus performants. Les plus proches

de la Terre commencent à peine à pouvoir être étudiées et l'étoile TRAPPIST-1 elle-même n'a été

découverte que récemment. Au-delà d'une centaine d'années lumières, elles restent inobservables, alors que

les étoiles plus massives comme le Soleil émettent un signal visible de plusieurs milliers d'années-lumière de

distance. « Donc, explique Emmanuël Jehin, il y a beaucoup moins de naines rouges ultrafroides connues que

de plus grosses étoiles, vu qu'on ne détecte que les plus proches. Jusqu'ici, les campagnes de recherche ont

surtout visé à détecter le plus d'exoplanètes possible, en sondant de larges portions du ciel sans discriminer

le type d'étoiles. Ce qui permet de surveiller des milliers d'étoiles en même temps et donc d'augmenter les

chances de détection, mais n'incluait quasi pas de naine rouge ultrafroide.» Enfin, la communauté scientifique

a jusqu'ici dépeint ces mini-étoiles comme trop actives, à l'émission lumineuse trop variable pour qu'on puisse

espérer y discerner des transits planétaires, dont la présence était de toute façon plus que douteuse selon

les résultats de nombreux modèles.. En bref, ces étoiles, étaient globalement considérées sans grand intérêt

pour la recherche de planètes car trop différentes du Soleil.

Les chercheurs liégeois pensent eux tout le contraire et estiment que ces étoiles cachent presque toutes un

système planétaire comme semble le confirmer cette première découverte. Aller voir ce qui se passe du côté

des naines rouges ultrafroides semble donc être une démarche très prometteuse. « De plus, ajoute Michaël

Gillon, les grands télescopes du futur comme le JWST, le prochain télescope spatial de la NASA, auront un

degré de précision leur permettant d'étudier l'atmosphère de planètes de type terrestre, et même d'y

trouver des traces de vies, mais seulement autour d'étoiles parmi les plus proches et les plus petites.

Pour de plus grosses étoiles plus éloignées, il faudra attendre des instruments encore plus performants. »

Reflexions, le site de vulgarisation de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 17 April 2017

- 3 -

Un début de projet exceptionnel

Pour le projet SPECULOOS, l'enjeu sera donc d'observer une à une toutes les naines rouges ultrafroides

proches de la Terre. « Au total, nous avons répertorié un millier d'étoiles suffisamment proches pour qu'on

puisse entamer des études atmosphériques d'éventuelles planètes de taille terrestre les transitant,

intervient Michaël Gillon. Elles sont réparties un peu partout sur le ciel et on n'a quasiment aucune chance

d'en avoir deux dans le même champ. Là où, par exemple, le télescope spatial Kepler de la NASA peut

sonder des milliers d'étoiles en même temps, nous devons les étudier une par une, en les observant chacune

à leur tour pendant une dizaine de nuits en moyenne. C'est un processus très lent, ce qui nous oblige

à utiliser plusieurs télescopes pour finir le projet en un temps raisonnable.» Un inconvénient pratique lié à

une difficulté supplémentaire. Pour détecter un transit, il faut qu'une planète passe exactement devant son

étoile vue depuis la Terre, ce qui statistiquement n'arrive pas souvent. « Dans cette réalité, ponctue Emmanuël

Jehin, les télescopes de relativement grande taille sont bien trop sollicités pour pouvoir se focaliser sur une

seule étoile à la fois pendant de nombreuses nuits. Sauf bien entendu s'il s'agit d'une étoile autour de laquelle

on a déjà découvert des planètes qui méritent qu'on s'y attarde. Avoir nos propres télescopes était donc vital

pour le projet. Nous pouvons nous permettre de consacrer à ces recherches tout le temps nécessaire. C'est

un pari et un risque que nous pouvons nous autoriser. »

Avant de pleinement lancer le projet SPECULOOS, il fallait s'assurer de la viabilité d'une intuition aussi folle

et en lancer une version prototype. « Le projet est ambitieux, reconnaît Michaël Gillon qui est à la tête et à

l'origine du projet, et vu la réputation de ces étoiles, nous devions être sûrs que nous avions des chances

Reflexions, le site de vulgarisation de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 17 April 2017

- 4 -

de détecter des planètes de type terrestre. Nous savions que TRAPPIST était trop petit pour assumer seul

l'observation d'un échantillon suffisamment grand. Mais il pouvait très bien observer les plus brillantes et les

plus proches d'entre elles. Nous avons donc sélectionné cinquante cibles, ce qui était assez pour tirer des

conclusions statistiques avant d'aller plus loin.»

En définitive, la chance a souri aux audacieux et le télescope TRAPPIST a fini par trouver son Graal

avant même que l'observation des cinquante candidates soit terminée. Une première découverte

exceptionnelle qui termine de démontrer le potentiel du projet. Début 2017, ce sont donc quatre télescopes

bien plus grands et plus puissants qui seront opérationnels depuis le fameux observatoire européen du mont

Paranal dans le désert d'Acatama au Chili. Un des meilleurs sites astronomique au monde se réjouit Emmanuël

Jehin. Un télescope jumeau de TRAPPIST financé par l'ULg sera aussi installé très prochainement au Maroc

donnant ainsi accès également aux étoiles naines rouges ultrafroides les plus brillantes de l'hémisphère Nord.

« Dans les prochaines années, se réjouissent les deux chercheurs, nous allons sonder 20 fois plus de planètes

que celles observées jusqu'à aujourd'hui. On peut espérer trouver beaucoup plus de systèmes planétaires, à

moins qu'on ait eu une chance incroyable sur ce coup-ci, ce qui est un peu difficile à croire. Cette découverte

est le fruit d'un premier travail de cinq années, et cela semble indiquer que la présence de petites planètes

est très fréquente autour de ce type d'étoiles ! »

Des planètes de tailles comparables à la Terre

TRAPPIST-1 est une étoile à peine plus grande que Jupiter (1,2 fois son rayon). Son émission lumineuse

n'a été détectée pour la première fois qu'en 2000, au cours d'un programme d'observation systématique du

ciel en infrarouge. Sa masse est 80 fois plus élevée que celle de la géante gazeuse, mais reste 12 fois plus

faible que celle du Soleil. Sa température en surface de seulement 2550 Kelvin, est à peine la moitié de la

température de notre étoile.

Autour de l'étoile TRAPPIST-1, trois planètes comparables en taille à la nôtre ont été découvertes. Deux

d'entre-elles ont un rayon de 110% de la Terre, la troisième, de 100%. La grande inconnue reste leur masse.

« C'est un gros challenge, mais on va y arriver, témoignent les astrophysiciens. Il y a deux méthodes possibles.

Par la technique dite « des vitesses radiales » qui est la plus courante et où on essaye d'observer le très

petit déplacement de l'étoile autour du centre de masse du système en raison de l'attraction des planètes

qui tournent autour. Mais TRAPPIST-1 est si faiblement lumineuse dans le spectre visible qu'il faudrait un

spectrographe de haute précision en IR. Un premier instrument de ce type est disponible en Espagne, mais il

n'a pas encore fait ses preuves. Notre meilleure chance réside plutôt dans la présence de plusieurs planètes

dans ce système. Ces planètes se perturbent en effet les unes les autres. Ainsi les interactions gravitationnelles

entre elles vont influencer leurs périodes orbitales en fonction de leurs masses respectives. En observant des

dizaines de transits et les petites variations des instants où ils se produisent, nous allons pouvoir déduire la

masse de chacune de ces planètes. Nous pourrons alors avoir une bien meilleure idée de leur composition :

planètes rocheuses comme la Terre, ou plutôt riches en métaux comme Mercure, voir planète riche en glace

à la manière des lunes de Jupiter. »

Des similitudes avec le système jovien

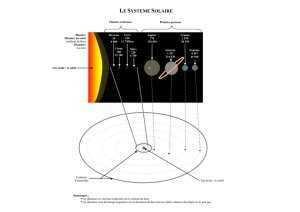

La taille de l'étoile et les distances qui la séparent de ses planètes restent deux des différences les plus

remarquables avec notre système solaire. « La première planète orbite à 0,011 unité astronomique (UA)

de son étoile, la deuxième, 0,015, et la troisième, probablement entre 0,02 et 0,06, précise Michaël Gillon. »

Reflexions, le site de vulgarisation de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 17 April 2017

- 5 -

En termes moins savants, cela correspond à des périodes orbitales d'un jour et demi, de deux jours et demi,

et une troisième orbite comprise entre 4 et 20 jours. « Nous n'avons encore pu observer que deux transits

de la planète la plus éloignée, ce qui n'est pas suffisant pour en déterminer la période. » Toujours est-il que

ce système est bien différent du nôtre. À titre de comparaison, Mercure, la planète la plus proche du soleil,

a besoin de 88 jours pour en faire le tour, alors que la seule planète viable de notre système, la Terre, en

met 365,25.

En revanche il y a une ressemblance assez étonnante avec le système jovien. Les satellites de la planète

géante sont certes plus rapprochés, mais ils orbitent avec des périodes très similaires. « Cette similitude

n'est pas étonnante, commente Michaël Gillon. A leurs naissances, ces petites étoiles sont entourées de

disques protoplanétaires nettement plus compacts que les étoiles de type solaire. Les planètes se forment

donc plus près de leur étoile. Selon les prévisions théoriques, c'est ce que nous attendions. Ce qui est plus

surprenant, c'est d'avoir autant de planètes si proches de la taille de la Terre. Même si nous savons que les

disques protoplanétaires n'ont pas forcément une masse proportionnelle à la masse de l'étoile. Tout dépend

des conditions de formation, de la composition du nuage de gaz et de poussières initial, de la vitesse de

rotation du système, etc. Et surtout, on sait que des objets peuvent se former plus loin avant de migrer vers

leur étoile. Si je devais parier, je dirais que ces objets se sont formés au-delà de la ligne des glaces de cette

étoile, qui ne se trouve qu'à 0,06 unité astronomique. » « A cette distance, les températures ne dépassent

pas les -100°C, poursuit Emmanuël Jehin. Il fait suffisamment froid pour que les éléments volatiles restent

solides sous forme de glaces. Ils peuvent alors se joindre aux roches pour former les planètes. Il y a donc

plus de matériel à la base, et on imagine plus facilement la formation d'objets de la taille de la Terre, même

au sein de disques aussi petits. Il suffit ensuite que les planètes migrent en se rapprochant de leur étoile pour

que l'on se retrouve avec un système comme celui de TRAPPIST-1. »

De l'eau liquide ?

Imaginons maintenant que ces planètes franchissent effectivement cette ligne des glaces, mais qu'elles ne

s'approchent pas trop près de l'étoile. La glace n'est pas exposée à des températures trop élevées qui

la sublimeraient ou provoqueraient un dégazage finissant par assécher les planètes. « À bonne distance,

résument les deux chercheurs, cette glace peut fondre et former des océans. Les deux premières planètes

sont à la limite de la zone habitable. Elles sont trop proches de l'étoile. Mais des modèles ont montré qu'elles

pourraient abriter des zones d'habitabilité sur le limbe ouest, entre le côté jour et le côté nuit. » La chaleur, en

effet, n'est pas distribuée de manière homogène sur ces planètes. La proximité de leur étoile les coince dans

un état dit de rotation synchrone. Comme la Lune à la Terre, elles lui présentent toujours le même hémisphère,

le côté jour, beaucoup plus aride que le côté nuit. Les vents dominants, trop chauds pour maintenir de l'eau à

l'état liquide, ont tendance à souffler vers l'est, préservant une zone plus clémente et tout de même lumineuse

à l'ouest. La troisième planète semble encore plus prometteuse et pourrait être totalement habitable.

Un véritable Eldorado

La découverte est donc aussi encourageante qu'inédite. Mais c'est la nature du système qui en fera l'un des

objets les plus convoités des astrophysiciens dans les mois et les années à venir. « Comme le contraste

entre les tailles de l'étoile et de ses planètes est particulièrement favorable et que le système est très proche,

nous allons pouvoir étudier les compositions atmosphériques de chaque planète avec une précision inégalée,

explique Emmanuël Jehin. Nous espérons découvrir certains biomarqueurs, comme les molécules d'eau, de

dioxyde de carbone, d'ozone etc.. Si ces traces s'inscrivent dans des proportions proches de celles de la

6

6

7

7

1

/

7

100%