La vie dans la zone intertidale

Cours de Marie Gillon - 1

La vie dans la zone intertidale

La zone intertidale ou zone de balancement des marées, correspond à l’étage médio-littoral et

au supra-littoral celui-ci pouvant atteint par les marées de vives-eaux, y supportant une humectation

d’embruns rythmés par la marée.

Le milieu marin y subit les plus grandes variations de ses conditions physico-chimiques. Les

bandes côtières de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord passent alternativement du

domaine marin au domaine terrestre selon un rythme biquotidien auquel les espèces vivant dans cette

zone sont adaptées. La durée de l'exondation, liée à l'amplitude des marées, est le facteur majeur

agissant sur la vie dans ce milieu; elle y provoque dessication et déshydratation des organismes et en

détermine la température et la lumière. Les conditions de vie dépendent aussi de la nature du

substrat, différant sensiblement selon que celui-ci est meuble (graviers, sables, vases) ou dur

(roches).

I) Le cadre de vie

1) Un milieu dominé par la marée

a) Fondements cosmiques et physiques de la marée

Le caractère cyclique de la marée résulte de la superposition de 3 composantes rythmiques,

chacune étant déterminée par des facteurs cosmiques (positions relatives de la terre, de la lune et du

soleil)

La première composante, dite " semi-diurne régulière ", est liée au mouvement apparent de la

lune et à l'attraction qu’elle exerce sur la pellicule océanique. C’est l'élément essentiel des

oscillations, les deux autres n'apportant que des modulations à ce mouvement principal. Elle se

manifeste deux fois par jour (période=12h25 ), l'arrivée de " l'onde de marée " en provenance de

l'Atlantique provoquant sur tout le littoral une élévation du niveau de l'eau (" flot " ou marée

montante) ; après une " étale de pleine mer" qui n'excède pas une heure, la mer se retire ("jusant" ou

marée descendante) pendant six heures et le cycle recommence.

D'une marée à l'autre, la variation du niveau de la mer (amplitude, ou marnage) est

sensiblement la même, mais le mouvement se décale progressivement de jour en jour car sa

périodicité est un peu différente de celle des jours solaires (24h50 au lieu de 24 h).

Le second rythme est sensible sur une durée de plusieurs jours et sa période coïncide avec celle

du cycle lunaire. Lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune, l'amplitude des marées est la plus

grande (marées de "vive-eau"), elle passe par un minimum (marées de "morte-eau") au voisinage du

premier ou du dernier quartier. L'augmentation de l'amplitude constitue le " revif " de la marée, le

"déchet " (ou "baisse") correspond à sa diminution dont témoigne l'étagement des laisses de mer

successives, abandonnées chaque jour un peu plus bas sur le rivage.

Le troisième rythme est saisonnier. Lors des équinoxes, les marées atteignent des niveaux

exceptionnels; aux solstices, l'amplitude varie de façon plus discrète entre deux “vive-eau”

successives.

Cours de Marie Gillon - 2

Les variations de l'amplitude des marées se mesurent localement par la hauteur d'eau

subsistant au-dessus du niveau des plus basses mers possibles ("zéro des cartes"); le marnage de 4 à

5m en vive-eau moyenne sur les côtes atlantiques, variant d'un lieu à un autre en fonction des

conditions locales et surtout de la configuration du bassin

On a défini, pour quantifier les variations d'amplitude, une échelle théorique dont les valeurs

ou coefficients sont comprises entre 20 (amplitude la plus faible) et 120 (amplitude exceptionnelle).

b) Conséquences écologiques de la marée

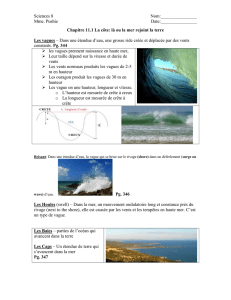

Les oscillations périodiques du niveau de la mer délimitent sur l'estran une succession de

bandes parallèles au rivage, caractérisées par l'importance relative des durées d'émersion et

d'immersion.

Les organismes littoraux étant, pour la quasi-totalité d'origine marine, ils auront d'autant plus

de mal à survivre sur l'estran qu'ils seront émergés plus longtemps, à moins qu'ils ne disposent de

mécanismes perfectionnés leur permettant de résister pendant qu'ils sont hors de l'eau.

Dans les horizons supérieurs que la mer n'atteint que très exceptionnellement (coefficients

>115), le temps d'émersion est voisin de 100% ; seuls les embruns humectent le substrat, peu

d'organismes marins peuvent supporter les conditions y régnant. C'est la frange supra-littorale,

presque nue et pauvrement peuplée.

Au-dessous des pleines mers de vive-eau (coefficients voisins de 100, temps d 'émersion <

90%) commence l'étage médio-littoral: ses horizons supérieurs sont encore soumis à des exondations

importantes, mais l'ensemble de l'étage est richement peuplé ; ses habitants supportent bien

l'émersion mais ont besoin du retour régulier de la mer. Ils subissent quotidiennement de grandes

variations de leurs conditions de vie.

En bas de plage les émersions sont de plus en plus rares et de plus en plus brèves. Les

peuplements comportent des espèces mal protégées contre la dessication. C’est l’étage infra-litorral

dont seule la frange supérieure affleure pendant les basses mers de “vive-eau”. Il va en profondeur

jusqu’à 15-20m, tant que la lumière disponible est suffisante pour le développement d'un couvert

végétal dense.

c) Conséquences biologiques de la marée

L’étagement des peuplements littoraux: bien que le niveau bathymétrique des étages puisse

varier selon les paramètres locaux (agitation ou limpidité de l'eau etc.), ils confèrent aux rivages une

physionomie caractéristique.

La marée étant un phénomène rythmique, il en résulte des rythmes biologiques ou rythmes

tidaux liés et/ou associés à d’autre, correspondant à une alternance régulière d'activité et d'inactivité.

Celle-ci repose, selon les organismes, sur une simple réponse exogène au phénomène tidal ou sur un

rythme endogène.

On distingue alors plusieurs influences de la marée :

1. Rôle des vagues de pleine mer : Chez Littorina neritoides (Gastéropode à larve

planctonique et à vie adulte à l'horizon supralittoral), ce n'est que lorsque les vagues des pleines mers

de marée sizigiale arrivent à mouiller l'horizon supralittoral que les femelles déchargent dans l'eau

leurs capsules ovulaires.

Des populations de Littorines vivant à Plymouth, sur une jetée du port, en condition

d'immersion presque continue, suivent encore un rythme tidal, ne libérant leurs oeufs dans l'eau

qu'au moment des pleines mers, ce qui montre l'existence d'un rythme tidal endogène.

2. Rôle du rythme respiratoire en relation avec les marées : Chez de nombreux animaux

intertidaux, on a démontré l'existence d'un rythme respiratoire en relation avec les marées, la

consommation d'oxygène atteint son maximum en période de pleine mer. Ce rythme peut continuer

des semaines, voire des mois, lorsque les animaux sont placés en aquarium sans marée.

3. Rythme tidal simple : Le retrait des tentacules chez Actinia aequina (Tomate de mer)

semble du à une adaptation directe au rythme tidal. Le découvrement de l'animal par l'eau entraîne la

réaction protectrice de l'animal.

Cours de Marie Gillon - 3

4. Rythme tidal et rythme nycthéméral : Le rythme nycthéméral d'activité chez Actinia

aequina serait de type exogène : en effet, l’animal étend ses tentacules à l'obscurité, et devient inactif

à la lumière. Ce rythme serait un phénomène général sur lequel le rythme tidal s'inscrit en tant que

phénomène secondaire.

5. Coïncidence de rythmes tidaux sur la mobilité, la consommation d'oxygène, l'expansion

des mélanophores avec maximum pendant la basse mer : Chez plusieurs espèces américaines de

Crabes dont ceux du genre Uca, actives pendant la basse mer, on a démontré ces différentes

coïncidences. Tous ces phénomènes ont un maximum en période de basse mer, mais ils s'inscrivent à

leur tour sur des rythmes nycthéméraux, dont la coïncidence positive avec le rythme tidal peut

entraîner une exagération des phénomènes, tandis que leur rencontre en phase contraire peut les

estomper.

Chez les Uca dont les mélanophores s'étalent, leur couleur devenant plus foncée au moment de

la basse mer comme sous une luminosité intense, une basse marée diurne peut les conduire à avoir

une livrée foncée, une basse mer nocturne (ou une pleine mer diurne) détermine l'établissement de

teintes claires, mais non un éclaircissement maximal tel qu'il peut se réaliser lors de la pleine mer

nocturne. Ces interrelations traduisent l'écologie de ces Crabes à activité diurne et menant une vie

semi-terrestre.

D'autres Crabes intertidaux sont au contraire nocturnes et franchement aquatiques dans leur

écologie. L'activité de Carcinus moenas (crabe vert) se déroule surtout la nuit. Elle est exaltée si la

pleine mer survient la nuit, et déprimée tant en basse mer nocturne qu'en pleine mer diurne. Il faut

des semaines de maintien en aquarium sans marée pour que s'estompe un rythme d'activité non

seulement nycthéméral, mais dérivant chaque jour de 50 minutes environ, donc d'origine nettement

tidale, même pour des Crabes venant d'un bassin fermé pratiquement soustrait au jeu de la marée.

L'espèce méditerranéenne, Carcinus mediterraneus, vivant sur des côtes où la marée est peu

appréciable, ne présente au contraire que des rythmes nycthéméraux d'activité, à période de 24 h,

sans dérivation journalière de type tidal.

6. Rythme circatidal = rythme dont la périodicité est voisine de celle de la marées : Des

traitements thermiques permettent de réactiver un rythme endogène circatidal chez des Carcinus

moenas des côtes anglaises élevés en l'absence de marée. Le résultat est le même en replaçant ces

animaux dans la zone intertidale. Les mêmes expériences réalisées sur Carcinus mediterraneus

donnent des résultats différents: seul subsiste un rythme circadien. La spéciation a modifié à la fois

la morphologie et le fonctionnement de l'horloge interne.

7. Il existe souvent une interférences entre les deux types fondamentaux de rythmes

endogènes, circadiens et circatidaux chez des animaux et végétaux des zones de marées : Les

migrations verticales de la Diatomée psammicole Hanlzschia virgala se font verticalement. Elles

remontent vers la surface par basse mer diurne, mais jamais par basse mer nocturne. Ce

comportement serait dû à l'influence réciproque des deux rythmes.

La remontée des Diatomées (et d'autres microbenthontes) à chaque marée basse est

l'expression d'un rythme circatidal. Elle serait en partie inhibée pendant la nuit à cause du blocage

des migrations phototactiques dont la rythmicité est circadienne. Les manifestations phototactiques

positives sont à l'inverse exaltées le jour, mais la rythmicité circatidale a alors des effets inhibiteurs

qui s'opposent au développement de ces manifestations en dehors des phases de basse mer.

Le mécanisme synchroniseur du rythme est moins clair pour quelques Crustacés intertidaux :

c'est notamment le cas des Amphipodes et des Isopodes, habitant de fonds sableux. Ces espèces

parcourent la zone interdidale, en suivant la marée, c'est-à-dire qu'ils regagnent la plage avec la

marée montante pour s'enfouir dans le sable et recommencent à nager librement dès que la marée

descend, ce qui leur permet d'éviter de rester à sec dans la plage découverte. L’activité motrice de

ces Crustacés présente des maximums qui coïncident avec le début de la phase de marée basse.

Cours de Marie Gillon - 4

8. Rôle des mouvements des vagues : Chez l'Isopode Exocirolana chiltoni, particulièrement

sensible aux stimuli mécaniques, les mouvements des vagues exerceraient une action

synchronisatrice des rythmes d'activité.

Les Amphipodes ont une barysensibilité précise, et les variations de pression hydrostatique

joueraient le rôle de synchroniseurs. Chez l'Amphipode d'eau peu profonde Corophium volutator,

une diminution de la pression provoque l'activité de nage, plus actifs par basse mer, ils peuvent plus

facilement abandonner le substrat sur le point d'être découvert.

Chez d'autres Amphipodes, la réaction est inverse, c'est l'augmentation de pression

hydrostatique qui déclenche l'activité maximale. Cette réaction, dite “régulatrice” se retrouve chez

des benthontes d'eau peu profonde, placés dans des conditions éloignées de l'optimalité écologique

dans une eau trop profonde par pleine mer.

9. Influence synchronisatrice des variations de salinité : Chez des Crevettes Penoeidoe des

côtes atlantiques américaines, on a mis en évidence l'influence synchronisatrice des variations de

salinité. Le reflux est lié à une diminution de la salinité due à l'importance des eaux douces

continentales le long des côtes, et le phénomène inverse se produit à proximité de lagunes sursalées.

Chaque stade vital a sa propre halosensibilité, parfois capable d'apprécier des variations faibles

de l'ordre de 1/1000, ce qui permet aux premiers stades post-larvaires de gagner la zone côtière et

aux stades suivants de se déplacer vers le large.

10. Rythme tidal qui porte sur le taux de filtration de l'eau (exemple des Moules Mytilus

catiornianus et Mytilus edulis : non superposé à un rythme circadien, il est indépendant de la

température et la lumière. Au laboratoire, ce rythme persiste plusieurs semaines, en phase avec le

rythme de la localité d'où sont originaires les Moules. Transportés sur une côte à formule tidale

différente, leur rythme physiologique s'y adapte. Ce comportement semble la résultante de

l'adaptabilité d'un rythme endogène indépendant aux manifestations des rythmes des facteurs

environnants.

-Rm- Certaines exceptions apparentes peuvent s'expliquer sur des bases phylogéniques. Pour le

Décapode Callinectes sapidus ayant des rythmes tidaux semi-diurnes même lorsqu'il vit sur des

côtes où la marée suit un cycle diurne, l’explication se retrouverait dans le fait que la plus grande

partie de l'habitat typique de Callinecles s'étend sur des zones à marées semi-diurnes.

-chez Ostrea virginica, on aurait une influence synchronisatrice des phases de gravitation

lunaire et non de la marée elle-même. Si le rythme originel persiste longtemps quand les Huîtres

sont éloignées de leur grève, celui-ci montre ensuite une tendance à se synchroniser avec les phases

lunaires locales, même si les animaux sont loin de la côte.

2) Autres facteurs hydrologiques

a) Les courants

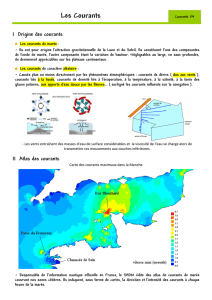

Les masses d'eau déplacées au cours d'un cycle de marée sont considérables; elles engendrent

des courants littoraux alternatifs dont la puissance dépend du profil de l'estran et de la configuration

du rivage. Ils déterminent une importante dérive littorale et, dans les chenaux rétrécis (courant

d'Oléron, pertuis de Maubuisson, " passe d'Arcachon), ils sont si violents (2 m/s, soit 4 noeuds)

qu'ils déterminent une instabilité permanente des fonds sédimentaires. En revanche, ils s'étalent

paresseusement à l'abri des baies profondes.

La nature de la sédimentation côtière est déterminée par les conditions d'écoulement des

courants de marée car la mobilisation des sédiments dépend de leur énergie. Ainsi toute la côte

landaise est alimentée en sables bien calibrés provenant des alluvions de la Garonne qu'une

importante dérive littorale étale vers le sud.

En revanche, le ralentissement des courants au fur et à mesure qu'ils progressent dans le bassin

d'Arcachon s’accompagne du dépôt de sédiments de plus en plus fins vers la partie orientale.

L'affaiblissement des courants peut être provoqué par des obstacles discrets (promontoires littoraux,

Cours de Marie Gillon - 5

petites îles), par ramification des chenaux où remonte la marée, par la végétation du fond comme le

feuillage des Zostères). L'envasement plus ou moins important du substrat témoigne d'un

ralentissement sensible de l'écoulement des masses d'eau favorisant le dépôt.

b) Exposition aux vagues (= mode)

L'hydrodynamisme violent imprime aux peuplements des côtes exposées une caractéristique: il

est responsable d'un brassage important des eaux superficielles maintenant la température à des

niveaux assez élevés, favorisant la progression d'espèces thermophiles.

Les vents dominants poussent vers la côte des espèces pélagiques (Anatifes, Méduses,

Siphonophores, Vélelles...) s'échouant en grand nombre. Certaines, comme les Physalies,

proviennent d'eaux tropicales.

Toute réduction de l'hydrodynamisme favorise le réchauffement estival des eaux favorable à

l'ostréiculture activités ostréicoles. Le bassin d'Arcachon, la région d’Oléron sont des sites propices

au naissain.

3) Le substrat

Indépendamment de la nature lithologique ou de l'origine géologique des roches soulignant le

rivage, on distingue deux types de substrats en s'appuyant sur la nature des peuplements qui s'y

développent :

- les substrats " durs " susceptibles de supporter une flore algale et une faune fixée,

- les substrats " meubles " qui, en raison de leur structure et de leur mobilité, ne sont au

contraire pas capables de supporter une telle faune et flore.

Cette distinction s'appuie sur une évidence et souffre peu d'exceptions. Elle doit être nuancée

car les organismes vivants, en modifiant le milieu, conduisent parfois à des situations moins

manichéennes. Ainsi, la stabilisation d'un fond de graviers par les Zostères aboutit à la constitution

d'un biotope nouveau où se développe une végétation abondante attirant des Mollusques herbivores

(caractère de substrat dur), mais abritant une endofaune riche (caractère de substrat meuble).

L'estran ne présente pas une physionomie uniforme, les deux types de substrat peuvent

coexister sur une plage.

a) Les côtes rocheuses et leurs peuplements

Les conditions écologiques, liées aux marées, sont plus contraignantes pour les organismes des

zones à substrat dur. Sur les estrans rocheux, la zonation verticale de la flore et de la faune, très

marquée, dépend de la durée et de la régularité de l'exondation.

Les organismes, animaux ou végétaux, qui peuplent les estrans rocheux sont soumis à des

contraintes écologiques qu'aucune protection ne peut atténuer. Dans un 1e temps, ils supportent avec

rigueur les conséquences de l'alternance émersion-immersion. Cela entraîne donc des problèmes liés

à l'humectation, car l'eau ruisselle rapidement après le ressac.

On a de plus des problèmes liés à l'amplitude des variations thermiques pendant la marée basse

quand la température de l'eau de mer est remarquablement stable sur de longues durées. On a enfin

des problèmes liés aux variations de la salinité (pluie, évaporation...)

Les variations "en dents de scie" des conditions de vie se répercutent sur toutes les fonctions

physiologiques des animaux : respiration, économie hydrique, excrétion, possibilités de se nourrir...

La sévérité de ces contraintes, de plus en plus grande au fur et à mesure que l'on remonte l'estran, la

sélection des organismes en fonction de leurs possibilités d'adaptation aux conditions de la marée

basse, sera de plus en plus rude dans les horizons supérieurs.

En conséquence, la durée et la régularité de l’exondation conditionnent de façon très stricte la

répartition des organismes sur les estrans rocheux. Par exemple sur les côtes modérément exposées :

- la végétation souligne la variation continue des conditions d'humectation et se répartit en

horizons successifs, échelonnés de haut en bas de l’estran : lichens de la frange supra-littorale,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%