Ostéoporose: Mises à jour 2013 concernant le traitement

835

curriculum

Ostéoporose: Mises à jour 2013 concernant le traitement

2e p artie: Les médicaments d’aujourd’hui et de demain

Christian Meier, Marius E. Kraenzlin

Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus, Universitätsspital Basel

Tr aitement hormonal substitutif

Raloxifène et bazédoxifène

Quintessence

•

•

•

•

•

Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum

836

Bisphosphonates

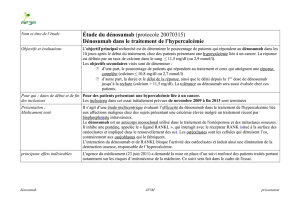

Dénosumab

Ta bleau 1

Fractures

vertébrales

Fractures

non vertébrales

Fracture

de la hanche

Mortalité

Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum

837

Figure 1

Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum

838

Nouveaux développements

dans le traitement de l’ostéoporose

Inhibiteurs de la cathepsine K

Figure 2

αβ

αβ

Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

curriculum

839

Figure 3

A

βGlycogen synthase

kinase3β(GSK3β)β-β

B

ββ

β

AB

Forum Med Suisse 2013;13(42):835–840

6

6

1

/

6

100%