LA PERSÉCUTION DES JUIFS Pour aborder le sort des Juifs

LA PERSÉCUTION DES JUIFS

Pour aborder le sort des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, il est

indispensable de connaître le contexte qui a pu permettre l’impensable. Nous

proposons ici le résumé d’un article de François et Renée Bédarida dans, La

France des années noires , tome 2 , de l’Occupation à la Libération, p.149-182,

réed.Seuil Histoire, 2000. Cet article est intitulé « la persécution des Juifs ». En

effet, les auteurs insistent sur la distinction fondamentale à apporter entre le

terme de répression qui s’applique à attaquer les personnes pour ce qu’elles font,

et le terme de persécution qui consiste à pourchasser des personnes pour ce

qu’elles sont. Pour les Juifs, le crime qui leur est reproché est d’être né.

1)UNE « QUESTION JUIVE » EN FRANCE

Pour comprendre la portée des événements de la période 1940-1944, il faut

repartir de la sociologie du phénomène juif dans la France de l’entre-deux

guerres. Les auteurs préviennent qu’on ne peut pas parler à proprement parler

d’une « communauté juive ». Les Juifs vivant en France forment un courant très

hétérogène. Il y a déjà une division entre les Juifs français et les Juifs étrangers.

Il y a en 1939, 150 000 Français de confession israélite (parmi eux, 90 000 sont

de « vieille souche » ) et 150 000 Juifs étrangers. Parmi ceux qui sont Français,

leur fierté d’appartenir à la Nation s’est renforcée lors de la guerre 14-18. Leur

francité s’est trouvée reconnue dans le sacrifice pour la patrie. Beaucoup de

choses opposent donc les Juifs français et les Juifs étrangers. Ces derniers

présentent beaucoup de différences (mode de vie, culture, pratique religieuse,

langue parlée le yiddish). Ils sont originaires de Pologne, de Roumanie, de

Hongrie, Tchécoslovaquie, Russie, et depuis peu d’Allemagne et d’Autriche. Ces

immigrés ( à part les Allemands et les Autrichiens) ont une autre différence avec

leurs coreligionnaires français, on les retrouve plutôt au bas de l ‘échelle sociale.

Ce sont en grande partie des travailleurs manuels, des ouvriers, des artisans. Ils

vivent surtout à Paris, 100 000 d’entre eux vivent dans des quartiers pauvres du

centre et de l’est (le Pletzl dans le 4

ème

arrondissement, Belleville, les Buttes

Chaumont). Les Français de confession israélite vivent plutôt dans les quartiers

bourgeois de l’ouest parisien. Les Juifs étrangers arrivés récemment sur le sol

français ont tendance à se regrouper dans des associations qui sont censées les

aider : Union des sociétés juives de France ( à tendance communiste) ou la

Fédération des sociétés juives de France ( de tendance sioniste). De manière

générale, les solidarités sont plus ancrées chez les immigrants récents, les

israélites français ne se reconnaissent pas dans le sionisme. On peut même

distinguer une inquiétude chez les Juifs français qui craignent un regain

d’antisémitisme face à l’immigration juive venue d’Europe centrale.

De fait, cet antisémitisme présente deux visages. L’un est violent, haineux,

alimenté par des phobies et des fantasmes. Il se retrouve à droite et à l’extrême

droite. Un autre antisémitisme est présent, plus latent, banalisé, insidieux. On le

retrouve chez certains communistes et socialistes.

La France de 1939, est le premier pays d’immigration au monde. La xénophobie

et l’antisémitisme s’entremêlent largement. En toile de fond, on retrouve deux

thèmes majeurs : le juif avide d’or et de richesses, et le juif errant, apatride.

Mais attention, comme le montre l’historien Ralph Schor, il existe aussi un « front

philosémite », chez les républicains et démocrates attachés aux droits de

l’homme, et dans le courant chrétien un journal comme La Croix a bien changé

depuis l’affaire Dreyfus, pour certains intellectuels chrétiens l’antisémitisme

devient une injure à la religion chrétienne (en parallèle à la redécouverte des

racines juives du christianisme).

2)DU STATUT DES JUIFS À L’ÉTOILE JAUNE

Le sort des Juifs en France a été subordonné à deux politiques aux objectifs et

aux modalités différents voire rivaux, la politique d’exclusion et de persécution

conduite par Vichy et la politique de déportation et d’extermination dans le cadre

de la « solution finale ».

De l’été 1940 au printemps 1942, la politique anti-juive d’origine française

prédomine. Elle s’inscrit dans une guerre contre les « étrangers de l’intérieur ».

Le 22 juillet 1940, on a d’abord la création par Allibert de la commission de

révision des naturalisations prononcées depuis 1927. (500 000 cas sont traités et

15 000 se voient retirer la nationalité française dont 40 % de juifs.) En Alsace,

les Allemands procèdent à l’expulsion des Juifs alsaciens-lorrains envoyés en

zone non occupée (20 000 Alsaciens). Le 27 août Vichy abroge le décret-loi

Marchandeau qui autorisait la poursuite contre les propos antisémites.

Le 3 octobre 1940 est créé le STATUT DES JUIFS.

Le 4 octobre 1940 un décret autorise l’internement des ressortissants étrangers

de « race juive » dans des « camps spéciaux ».

Le 7 octobre 1940 le décret Crémieux du 24 octobre 1870 est abrogé (il donnait

la nationalité française aux juifs algériens).

Les juifs se retrouvent exclus de la fonction publique, de l’armée, de

l’enseignement, de la presse, de la radio, du théâtre, du cinéma. Le statut est

justifié par le rôle des Juifs dans le déclin de la France, dans la défaite de 1940.

Le statut définit le juif comme race et non comme une religion. «Est déclarée

juive « toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux

grands-parents, si son conjoint est juif ».

Le 2 juin 1941, un deuxième statut aggrave le premier. Il établit un numerus

clausus dans les professions libérales et limite l’accès aux études. Et surtout, il

met en place le recensement des Juifs. En décembre 1941, Vichy obtient le

chiffre de 140 000 Juifs en zone non occupée.

Au total 3 422 fonctionnaires sont démis (1284 militaires, 1 111 professeurs dont

426 en zone occupée et 685 en zone non occupée, 545 fonctionnaires des PTT et

169 aux finances). Les auteurs soulignent que cette politique d’exclusion est

spontanée, autonome, française, vichyssoise. Le maréchal Pétain est un acteur

direct de cette politique.

Autre face sordide de la persécution vichyssoise : la France des barbelés et des

camps. Les auteurs rappellent les conditions de détention épouvantables des

camps de Gurs ( 60 000 personnes, hommes, femmes et enfants, internés de

1939 à 1945, dont plus d’un millier sont morts), Le Vernet, Noë, Rivesaltes, les

Milles…

Le 29 mars 1941, Vichy met en place le commissariat général des questions

juives dirigé par Xavier Vallat, le créateur de la Légion.

Comment réagissent les Juifs face à ces mesures ? Ils sont en fait divisés.

Certains ne voient pas d’un mauvais oeil le principe de la Révolution nationale,

du moins dans les premiers temps. Mais beaucoup se sentent offensés et

s’interrogent sur la nécessité de rendre leur médaille d’anciens combattants et

celles de leurs ancêtres… morts pour la France. Les dissensions sont mises à jour

par la création de L’UGIF par la loi du 29 novembre 1941. Ce rouage du système

vichyssois déconcerte les Juifs. L’UGIF est chargé d’assurer la représentation des

Juifs auprès des pouvoirs publics. Doit-on, peut-on participer à une institution qui

est entre les mains de Vichy et des Allemands ? Et sinon, comment faire pour

éviter le pire ?

En zone occupée, la persécution a commencé plus tôt. Le recensement de la

population juive a été prévu par l’ordonnance du 27 juillet 1940. Les magasins

juifs doivent être revêtus de l’écriteau « juif ». En octobre, les pièces d’identité

doivent avoir le tampon « juif ». En 1944, dans le cadre des spoliations des biens

juifs, 30 000 entreprises sont aux mains d’un « administrateur provisoire » et 10

000 ont fait l’objet d’une « aryanisation ». Au printemps 1942, l’étoile jaune

devient obligatoire. 83 000 étoiles sont distribuées en quelques jours. La

persécution s’accélère.

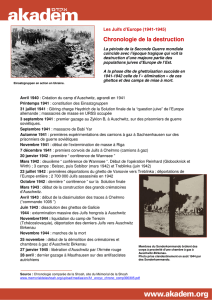

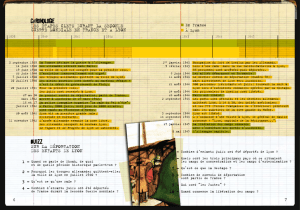

3)LA SOLUTION FINALE

La « solution finale » s’incarne dans une trilogie : concentration, déportation,

extermination. Elle commence en France le 27 mars 1942, avec le premier

convoi qui part de Compiègne.

Le 2 juillet 1942, l’accord entre la général SS Oberg et le René Bousquet,

secrétaire général de la police est conclu. La solution finale trouve désormais

dans la police française un appui solide et décisif. Le 4 juillet 1942, Laval prend

l’initiative inattendue par les Allemands, de proposer de déporter les enfants de

moins de 16 ans avec leurs parents… Sous le nom de code « vent printanier », la

grande rafle du Vel d’hiv peut commencer les 16 et 17 juillet 1942. Le travail

monumental de Serge Klarsfeld, le mémorial de la déportation des juifs : Vichy-

Auschwitz, permet de mesurer la portée de la solution finale en France.

76 000 Juifs ont été déportés. 3 % ont survécu, 2 500 sont revenus.

24 000 étaient français, les deux tiers des décédés étaient donc étrangers. La

plupart des Juifs déportés depuis la France sont morts à Auschwitz ( 70 000 ). En

1942, on a 43 000 déportés, 17 000 en 1943 et encore 16 000 en 1944.

Les trois cinquièmes des déportés, soit 43 000 ont été envoyés directement à la

chambre à gaz. Pour les 3 % qui sont revenus, le « syndrome du survivant »

traduit un malaise lancinant d’avoir survécu.

4)TROIS DÉBATS HISTORIOGRAPHIQUES

L’Histoire des Juifs de 1940 à 1944 a suscité d’innombrables débats et

polémiques.

On retrouve trois débats principaux :

-la responsabilité de Vichy ?

Les auteurs s’étonnent de voir la thèse du « bouclier » protégeant les Juifs mis

en place par Vichy bénéficier encore d’une fortune récurrente en dépit du nombre

impressionnant d’études qui montre son inanité. En effet, si on ne peut pas

parler d’un projet homicide avec volonté physique d’anéantir la race juive, le

gouvernement de Vichy a été un instrument efficace des première étapes de la

« solution finale » : l’exclusion et la déportation . Vichy a aidé l’occupant en

définissant, classant et isolant les Juifs au sein de la population. Vichy a

développé une propagande violemment antisémite et xénophobe. Et surtout,

Vichy a mis en place une collaboration d’État antisémite en utilisant son

administration et sa police contre les Juifs. 80% des Juifs déportés de France ont

été arrêtés par des forces de police françaises…

-la Résistance juive ?

Existe-t-il une Résistance spécifiquement juive, axée sur la lutte contre

l’extermination et le sauvetage communautaire ? Faut-il parler de Juifs résistants

ou de résistants juifs ? A ces questions complexes, se rajoutent la division entre

Juifs français et Juifs étrangers, et l’appartenance au phénomène communiste.

Pour les deux auteurs, le rôle principal dans la Résistance juive, a été tenu par

les Juifs étrangers, pour beaucoup communistes, pour certains sionistes. Ceux-ci

se sentent les premiers visés, habitués à l’antisémitisme, et se regroupent plus

facilement dans des organisations juives. Les auteurs citent pas exemple la sous-

section juive de la MOI dès l’été 1940, le Comité Amelot, l’ORT (Organisation

reconstruction travail) et l’OSE (organisation de secours aux enfants) en zone

non occupée ainsi que l’Armée ,juive d’inspiration sioniste qui devient en 1944

l’Organisation juive de combat (OCJ).

La recherche historique a également réévalué depuis quelques années les formes

de résistance sur la solidarité et les sauvetages : camouflage des enfants, filières

d’évasion, fabrication de faux papiers et services sociaux. Pour les auteurs

l’opposition entre « Résistance active » et « passive » est aujourd’hui artificielle

et spécieuse.

Les auteurs remarquent enfin que de nombreux juifs ont rejoint la Résistance à

des postes de responsabilité. Ces résistants combattent le nazisme en tant que

français avant tout, ils se sentent bien plus représentants de la Résistance

française que de la Résistance juive. La part de ces résistants a été importante.

Dans les compagnons de la Libération, ils forment 5 % du total, alors que les

Juifs ne représentent alors que 0,75 % de la population…

-l’attitude des Français ?

Après de vigoureuses controverses et des plaies encore à vif, l’historiographie

s’accorde aujourd’hui à distinguer trois aspects : la passivité des années 1940 et

1941, le tournant de l’année 1942 et la dimension de l’aide apportée aux Juifs

persécutés. En 1940 et 1941, l’apathie et la léthargie de l’opinion dominent, la

population est préoccupée par le ravitaillement, le sort des prisonniers et le

Statut des Juifs d’octobre 1940 et celui de juin 1941sont accueillis sans état

d’âme. Tout change avec les grandes rafles de l’été 1942. On assiste alors à un

revirement capital de l’opinion. La violence et la cruauté de la persécution

apparaissent au grand jour et les autorités spirituelles, catholiques et

protestantes, jusque là discrètes, condamnent publiquement les méthodes

employées. Le réveil des consciences se conjugue avec l’impopularité croissante

du gouvernement. La chaîne de solidarité se met en place (établissements

religieux, écoles, pensionnats, orphelinats, familles). 45 000 enfants de moins de

15 ans ont ainsi échappé à la mort. Grâce à cette protection au sein de la

population, les trois quarts des Juifs de France ont pu être soustraits à la

« solution finale ».

Résumé d’un article de François et René Bédarida

HISTORIOGRAPHIE DE LA DEPORTATION DES JUIFS DANS LE

DEPARTEMENT DE L’AUBE

Pour commencer à présenter le sujet difficile de la déportation des juifs du

département de l’Aube, une première remarque s’impose. L’histoire du génocide

est désormais bien connue dans sa globalité grâce en particulier aux recherches

et publications de Serge Klarsfeld ou d’Annette Wieviorka, grâce également

à une multiplication des œuvres cinématographiques (Shoah de Claude

Lanzmann restant la référence). Mais il faut constater que les études sur la

déportation des juifs à l’échelle locale ou départementale, même si elles tendent

à se développer, ne sont pas encore très nombreuses. De même, il est tout à fait

étrange de constater que le soixantième anniversaire de la libération des

camps donne lieu à bien plus de publications, de documentaires, de cérémonies

que lors du cinquantième anniversaire. Comme si un dernier tabou avait sauté.

En parallèle, les propos antisémites et les réflexions négationnistes les plus

choquantes se multiplient. Au-delà du devoir de mémoire, ce dossier a donc

pour but de rapporter les faits historiques qui montrent l’étendue de la

déportation dite raciale dans notre département, et de montrer à nos

collégiens, lycéens, étudiants, à tous les citoyens qui se sentent concernés par ce

sujet, que le processus d’arrestation puis de déportation des Juifs s’est ancré

dans des lieux aubois, villages, villes qui nous sont familiers. Lorsqu’on évoque

les Hauts Clos, les Troyens reconnaissent le nom de leur hôpital public, bien peu

savent qu’il a servi de centre d’internement aux Juifs (et à ceux accusés de

collaboration en 1944-1945), si on évoque Clairvaux, on pense volontiers aux

restes de la prestigieuse abbaye médiévale ou plus récemment à une prison

connue pour ses tentatives d’ évasion, mais peu de personnes savent qu’on y a

interné des Juifs pendant la guerre en prélude à leur déportation…

Méthodologie

En Champagne-Ardenne, en contrepoint à ce que nous écrivons plus haut, on

bénéficie du travail remarquable de Jocelyne Husson sur La Déportation des

juifs de la Marne. Son ouvrage réédité en 2001 peut servir à bien des titres de

modèle. Cette historienne a confronté toutes les sources possibles, "mémoire de

la pierre", sources contenues dans les archives nationales, départementales et

municipales. Elle a pu bénéficier des archives personnelles de Serge Klarsfeld et

a dépouillé les archives du Centre de documentation juive. Prolongeant son

travail d’histoire par un travail de mémoire, elle a également recherché les

quelques rares documents personnels, lettres, photographies, qui n’ont pas

sombré dans la destruction.

On trouvera ici une liste des Juifs arrêtés et déportés depuis le département

de l’Aube qui s’appuie autant que possible sur la méthodologie développée par

Jocelyne Husson, mais qui ne prétend pas être aussi exhaustive. Il faut l’avouer,

beaucoup de questions restent en suspens, faute d’archives et de

témoignages, il faudrait continuer la recherche dans de nombreuses directions

que nous n’aborderons pas ici : la vie quotidienne de 1940 à 1942 sous la

coupe des lois antisémites ( des interdictions professionnelles au port de l’étoile

jaune), l’étendue de la spoliation des biens, des logements et des entreprises,

le sort des enfants, l’organisation des centres d’internement aubois, les

réactions des populations non juives face aux rafles… Notre étude a d’abord

pour ambition d’établir une liste des victimes la plus complète possible et

de servir de point d’appui pour un approfondissement ultérieur. Elle appellera

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%