Deux contes sur l`origine de la monnaie

Théories de la monnaie: côté pile, côté face

Les théories de la monnaie ont toujours oscillé entre deux analyses: les classiques et les néoclassiques pensent

qu'elle n'a aucune influence sur le fonctionnement réel de l'économie; les mercantilistes et les keynésiens af-

firment le contraire.

D'abord, on ne voyait qu'elle. Du XVIesiècle à la fin du XVIIIe, avec l'école mercantiliste, elle était la réalité de la

richesse: la monnaie, c'était de l'or, ou de l'argent. Quand la belle prenait de l'embonpoint, les prix augmen-

taient. On venait de découvrir la théorie quantitative de la monnaie: si la quantité de monnaie en circulation

augmente, les prix montent. Mais on y voyait plus d'avantages que d'inconvénients, par exemple pour la dy-

namisation des échanges et la baisse des taux d'intérêt réels (en tenant compte de l'inflation, qui monte), ce

que les marchands et les Princes -grands consommateurs de capitaux- appréciaient. La monnaie n'était pas

neutre sur le fonctionnement réel de l'économie.

La monnaie étant la richesse, l'un des buts de la politique économique était d'en attirer le plus possible par les

excédents extérieurs, appréciés à la fois par les marchands et par les Princes, pour l'assiette de leurs impôts. La

monnaie, active et vivante, faite de chair appétissante, était un but en soi; l'augmentation de sa masse était

donc surtout bénéfique. Pourtant, le raisonnement de l'école mercantiliste comportait un aspect pervers: le

développement des excédents commerciaux, en gonflant le stock de monnaie, faisait grimper les prix, ce qui

obérait la compétitivité extérieure, contribuant à diminuer les excédents tant recherchés. La théorie du com-

merce extérieur mercantiliste, avant d'être détruite par les libéraux libre-échangistes, était déjà rongée par le

ver de la théorie quantitative.

Une pinup qu'on déshabille

Puis on a prétendu, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la crise des années 30, que la belle monnaie n'était qu'une

pinup, une couverture de mode -de plus en plus en papier, d'ailleurs, plutôt qu'en métaux précieux...-, derrière

laquelle se cachaient les biens réels, la vraie Richesse des nations d'Adam Smith. Avec l'école classique puis

néoclassique, on déshabille la pinup, on lève le voile pour trouver les échanges de biens réels se troquant entre

eux. L'analyse devient dichotomique: d'un côté, le monde des biens réels, de l'autre, la couverture de mode, la

monnaie.

La nouvelle théorie du commerce extérieur, le libre-échangisme, sera en fait le cheval de Troie qui va se géné-

raliser en théorie libérale tous azimuts. On garde la théorie quantitative, mais on a peur de l'inflation, qui rogne

les intérêts des prêts et fait baisser la compétitivité extérieure de la nation. La monnaie devient neutre, au sens

où l'augmentation ou la diminution de sa quantité ne modifie pas les flux réels, mais seulement le niveau géné-

ral des prix. La vraie théorie quantitative était définitivement née, avec la neutralité de la monnaie: les valeurs

d'échange des biens ne doivent pas être confondues avec leur apparence que sont les prix monétaires.

Où est la vraie richesse, alors? Cela dépend de ce qui fonde la valeur des biens. D'abord, la pensée économique

classique, reprise et transformée par Marx, invente la théorie "objective" de la valeur travail: les valeurs sont

expliquées par les coûts de production, par l'offre. Puis, les néoclassiques détruisent la théorie de la valeur

travail au bénéfice de celle "subjective" de l'utilité marginale: la valeur est expliquée par la demande de l'utili-

sateur de biens, consommateur de produits ou producteur achetant des facteurs de production.

S'il est vrai que les échanges s'expliquent par les prix relatifs des biens entre eux, et non par leurs prix moné-

taires absolus, peut-on en conclure pour autant que la monnaie est tout à fait neutre vis-à-vis du fonctionne-

ment réel de l'économie? Pensons encore au commerce extérieur: l'inflation diminue les exportations et aug-

mente les importations. Les classiques, qui avaient même développé cet argument pour railler les mercanti-

listes, oubliaient que la monnaie n'était donc pas si neutre que ça, du moins à court terme! Ils retombaient sur

leurs pieds à moyen et long termes en disant que ce type de situation n'était pas durable: avec l'inflation, le

taux de change se déprécie, ce qui relance les exportations et permet un équilibre automatique de la balance

commerciale.

La bonne fée du keynésianisme

La belle redevient une bonne fée avec le keynésianisme, de la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 70.

Keynes appelle d'ailleurs "classiques" l'ensemble de ses prédécesseurs, classiques et néoclassiques, tous

adeptes de la théorie quantitative et de la neutralité de la monnaie. Pour lui, la création monétaire volontariste

-en fait, par le crédit bancaire- peut relancer l'économie et lutter contre le chômage. Comment? Par la baisse

des taux d'intérêt réels que provoque l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation, grâce à la dis-

tribution de crédits. Tant pis pour les prêteurs, qui voient leurs créances mangées par l'inflation: Keynes était

pour l'euthanasie des rentiers.

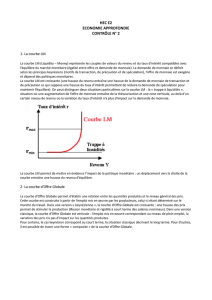

Keynes semble donc rompre avec le principe de la neutralité de la monnaie. Il rompt en particulier avec la théo-

rie traditionnelle du taux d'intérêt. Pour les néoclassiques, le taux d'intérêt ne s'explique en effet que par des

phénomènes réels: l'offre et la demande de capitaux, de fonds prêtables. L'offre de capitaux est une offre

d'épargne, qui est croissante avec le taux d'intérêt, et c'est bien un flux réel, car l'épargne est une non-

consommation. De même, la demande de capitaux est une demande qui s'exprime pour financer l'investisse-

ment -autre flux réel, donc-, mais qui, en revanche, est décroissante avec le taux d'intérêt. Soyons simple:

l'investissement est plus coûteux financièrement quand les taux d'intérêt sont élevés. Avec son approche,

Keynes révolutionne la théorie du taux d'intérêt. Pour lui, celui-ci n'est plus déterminé par des phénomènes

réels, mais par des phénomènes monétaires: il existe une offre et une demande de monnaie -à ne surtout pas

confondre avec l'offre et la demande de fonds prêtables-, un marché de la monnaie, dont le prix est le taux

d'intérêt qui baisse quand l'offre augmente (1).

Pour autant, Keynes explique le soutien qu'apporte une politique monétaire expansionniste à la relance par des

phénomènes exclusivement... monétaires. En fait, il reste encore dichotomique, car il n'insiste pas sur le fait

que la création monétaire, l'offre de monnaie, c'est essentiellement le crédit bancaire. Or, ce crédit intervient

directement et tout bêtement sur le marché des biens réels. En affirmant cette banalité, on rompt définiti-

vement avec la dichotomie entre biens réels et monnaie, on met en avant la réalité du circuit économique. On

n'a pas besoin d'expliquer la relance monétaire par la seule baisse du taux d'intérêt, conséquence du marché

de la monnaie -même si, les deux à la fois, c'est encore plus efficace. Mais quelle hétérodoxie que cette affir-

mation, même pour Keynes!

Plus généralement, l'interventionnisme renaît: aux politiques monétaires expansionnistes pour faire baisser le

taux d'intérêt et repartir la demande, s'ajoutent les politiques budgétaires de relance; on admet même qu'un

déficit budgétaire n'est pas une horreur. Une révolution! Pendant les Trente Glorieuses, les gouvernements,

dopés au keynésianisme, feignent d'oublier qu'en abusant du remède de la création monétaire, on relance un

peu ou beaucoup l'inflation. Mais tout le monde -ou presque- admet qu'il faut choisir entre, d'une part, un peu

d'inflation et peu de chômage ou, d'autre part, pas d'inflation mais beaucoup de chômage. Phillips venait de

montrer, en 1958, sur des séries d'un siècle en Angleterre, une liaison statistique inverse entre le taux de crois-

sance des salaires nominaux et le taux de chômage. Une relation vite transformée en lien inflation-chômage:

quand l'inflation monte, le chômage baisse. On avait en outre oublié la contrainte extérieure; plus exactement,

on la contournait: quand les prix augmentaient, on dévaluait sa monnaie par rapport aux autres devises, en

changes fixes, ou on la lassait se déprécier en changes flottants. La dévaluation compétitive venait compenser

l'inflation.

La sorcière et son balai libéral

La belle redevient une pinup, mais surtout une sorcière, avec le retour en force des libéraux et des ultralibé-

raux. Après la crise, au début des années 70, du système monétaire international et la fin du système de

changes fixes fondé sur l'étalon-dollar, les deux chocs pétroliers (1973-1974 et 1979-1980) auront raison de

l'interventionnisme keynésien, balayé en quelques années à la fois théoriquement et politiquement. Le moné-

tarisme de Milton Friedman et de l'école de Chicago -construit au niveau théorique bien avant- met au centre

de son analyse le danger de l'inflation en cas de politique monétaire expansionniste. Il ne faut pas créer, par les

crédits, plus de monnaie que la croissance en volume de l'activité n'en a besoin, disent les monétaristes, sinon,

gare au dérapage inflationniste. Friedman réinterprète la courbe de Phillips et montre que toute relance,

même si elle peut être efficace à court terme, va déclencher de l'inflation.

Comment? Quand l'État cherche à relancer la croissance avec une politique monétaire expansionniste, les prix

augmentent et entraînent les salaires à leur suite, ce qui incite certains chômeurs (réputés chômeurs volon-

taires) à vouloir travailler. Si le chômage baisse en cas de hausse des salaires, c'est tout simplement parce que

les salariés sont soumis à l'illusion monétaire: ils ne voient pas que l'augmentation des salaires est mangée par

l'inflation. Ceux qui ne voulaient pas travailler au taux de salaire courant offrent maintenant leur travail, et le

chômage volontaire baisse. Cependant, ils comprennent au bout d'un moment leur erreur: myopes, mais pas

aveugles, lorsqu'ils voient l'inflation, ils se remettent au chômage volontaire. L'État a donc réussi, pendant un

moment, à faire baisser le chômage par une politique monétaire; à court terme, la monnaie n'est donc plus

neutre. A moyen terme, cependant, quand les salariés s'aperçoivent de leur erreur, la monnaie est de nouveau

neutre, sauf qu'elle est très nocive, car elle a lancé l'inflation.

L'État peut toujours recommencer, mais probablement au prix d'une politique monétaire expansionniste plus

élevée, les anticipations des agents s'adaptant. Pour les tromper une deuxième fois, il faudra que l'inflation soit

plus forte, pour faire croire cette fois à une vraie augmentation des salaires réels. Si l'histoire peut continuer,

c'est au prix d'une accélération de l'inflation, d'une spirale inflationniste infernale.

Le monétarisme en déduit une politique monétaire complètement nouvelle. Il ne s'agit évidemment plus de

relancer l'économie par la création monétaire, le crédit, puisqu'on n'induit que de l'inflation. Il s'agit d'annon-

cer et de se tenir à une croissance régulière annuelle de la masse monétaire -en gros, le taux de croissance

estimé de l'activité en volume-, et toute inflation sera évitée. Au niveau institutionnel, le mieux est que les

banques centrales soient indépendantes du pouvoir politique, leur rôle passant de la politique monétaire de

relance à celle de la lutte contre l'inflation et la défense du taux de change.

Lucas, ou la monnaie superneutre

La nouvelle école classique, dont le représentant le plus connu est le jeune prix Nobel Robert Lucas, radicalise

encore la position de Friedman. Les anticipations ne sont plus adaptatives, mais rationnelles: tout le monde

croit au modèle libéral et est capable de s'en servir en mobilisant toute l'information disponible. Si l'État an-

nonce une création monétaire supérieure à la croissance en volume escomptée pour l'activité, tous les agents

anticiperont de l'inflation, puisqu'ils savent que les politiques keynésiennes ne peuvent être qu'inefficaces. Nos

chômeurs volontaires ne seront donc jamais trompés, le chômage ne sera même pas provisoirement en baisse.

Les anticipations sont donc auto réalisatrices: toute politique monétaire sera sans effet sur les variables réelles,

dont l'activité et le chômage, et n'entraînera dans l'immédiat que de l'inflation. La monnaie redevient "super-

neutre". Friedman est presque considéré comme un opportuniste keynésien!

Dans ce cadre, les chômeurs statistiques ne sont que des chômeurs frictionnels, qui se sont mis en vacances -

dixit Lucas- pour chercher un emploi mieux rémunéré. Ou même des chômeurs volontaires qui restent toujours

en vacances, estimant que le taux de salaire offert sur le marché du travail est décidément trop bas pour eux,

juste bon pour les goujats. Comme la politique monétaire assure un contrôle strict de la masse monétaire, les

taux d'intérêt réels remontent, pour le plus grand bonheur des prêteurs -des rentiers qui retrouvent la forme,

n'étant plus du tout euthanasiés- et de l'équilibre de la balance des paiements. Le chômage se règlera tout

seul, pour peu qu'on flexibilise un marché du travail engorgé par les réglementations et dominé par les syndi-

cats. Cela a marché dans certains pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, où le taux de chômage, au-

tour de 4%, est censé correspondre en fait au plein-emploi. Mais à quel coût social, diront les mauvaises

langues, en soulignant la formidable croissance des inégalités et du nombre de working poors, les travailleurs

pauvres.

Le réveil des keynésiens

Pour les libéraux, à terme, une politique budgétaire rigoureuse (même les 3% de déficit budgétaire tolérés du

bout des lèvres par Maastricht sont encore trop!) et une politique monétaire de lutte contre l'inflation (poli-

tique de désinflation compétitive qui remplace celle de dévaluation compétitive) rétabliront les équilibres, tous

les équilibres. Elles feront même baisser les taux d'intérêt à leur niveau normal d'équilibre (en gros, le taux de

croissance du PIB en volume). Cette politique fut celle de Raymond Barre lorsqu'il était Premier ministre, de

1976 à 1981. Après la parenthèse de relance keynésienne du début de l'ère Mitterrand, ce sera celle des socia-

listes et des différentes cohabitations. La pensée unique était née.

Elle recommence maintenant à être critiquée, et pas seulement par Jacques Chirac. Les keynésiens sont de

retour, avec plus ou moins de discrétion, de Lionel Jospin à Tony Blair en passant par Gerhard Schröder, avec

l'arrivée au pouvoir de la social-démocratie en Europe. Même les marxistes se réveillent, eux qui s'étaient sou-

vent cachés ou rangés derrière les keynésiens. On recommence à comprendre que la belle monnaie, fée réelle,

pinup ou sorcière, ne peut s'analyser toute seule, sans référence aux aspects réels de l'économie.

Patrick CASTEX : Enseignant d'économie et de gestion à l'université Paris-IX-Dauphine - Alternatives Econo-

miques - Hors-série n°45 - Juillet 2000

(1) Keynes invente en particulier la théorie de la préférence pour la liquidité, fondée principalement sur un motif de spécu-

lation: les agents économiques thésaurisent à certains moments de la monnaie, non pas pour l'utiliser, mais pour la placer

plus tard, quand ils pensent que cela sera profitable.

1

/

3

100%