chap.5 – desequilibres internationaux et deficit de la gouvernance

Gouvernance économique

internationale

INTRODUCTION GENERALE

Mécanismes économiques révèlent le caractère de plus en plus imbriqué des échanges :

- Etats représentés par gouvernements et banquiers centraux

- Institutions internationales disposent de moyens financiers et de contrôle

- Politiques discrétionnaires : discussion sur la redéfinition des règles qui encadrent le

comportement des marchés et des Etats

Ex : prise de conscience des dysfonctionnements de la Zone euro).

- Economie de plus en plus mondialisée : plus d’interdépendance, existence d’Etat-nations

dont les instruments d’intervention les poussent à mettre en œuvre des actions collectives

Gouvernance = art de gouverner sans gouverner : mobiliser des moyens à plusieurs, sans pour autant

que l’on dispose de la légitimité no des moyens de contrôle d’un Etat-nation sur son territoire

confrontation d’intérêts divergents.

Limites d’une analyse strictement économique de la globalisation.

Crise globale et déficit de la gouvernance internationale :

Crise depuis fin 2008 : récession la plus forte depuis 30’s mais de courte durée (décembre 2008-

septembre 2009).

- Japon : a bien rebondi mais économie touchée par un accident nucléaire

- USA : augmentation du chômage sans création d’emplois, tentation de jouer sur la

dépréciation du change.

- Zone euro : Allemagne la plus touchée car la plus orientée vers marché international

- Commerce mondial : explosion des prix des matières premières entre 2004 et 2007 mais fort

redémarrage du commerce international début 2010.

- Pays OPEP : donnent impression d’excédents très élevés.

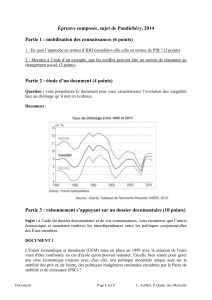

Taux de chômage augmente fortement pendant la crise (touche plus fortement la population aux US

car protection sociale différente)

Forte baisse de confiance baisse des taux d’investissement, de la consommation et augmentation

de l’épargne.

Taux d’inflation : au début de la crise : inflation à cause de la hausse du prix des matières premières.

Puis, risque déflationniste pendant la crise (BCE augmente ses taux car ne tolère pas 2% d’inflation).

Taux d’intérêt : cf. crise des dettes souveraines.

Toutefois pays émergeants sont moins touchés et connaissent un meilleur redémarrage de la

croissance : cela a permis d’atténuer la crise mondiale changements dans les rapports de force

politiques, plus grande importance dans les négociations internationales.

CHAP. 1 – DE L’ECONOMIE INTERNATIONALE A L’ECONOMIE

POLITIQUE INTERNATIONALE

Limites d’une analyse strictement économique de la globalisation

Aléas de la conjoncture + instruments de l’intervention de moins en moins opérants au niveau

national et pas suffisamment organisés au niveau supranational.

Besoin de combiner dimension politique et économique

Périodisation de la globalisation et des RI

Besoin de contextualiser et de périodiser (recul historique) face à la vision courtermiste des banques

Cf. Rogoff et Kaminsky : récurrence de crises financières depuis 8 siècles

Définition de l’économie politique internationale

Economie politique internationale = discipline carrefour entre économie internationale, études

des RI et histoire : combiner plusieurs dimensions dans lecture de la gouvernance :

- Raisonnement économique : étude des marchés, des acteurs, des mécanismes d’ajustement

- Intégration explicite de la dimension politique : Etats ne visent pas seulement le bien-être

matériel mais stratégies de puissance, d’indépendance actions individuelles ou collectives

Institutions physiques (FMI, BC, …) et idéologiques (systèmes de valeurs, critères

d’intervention publique.

Ex : Convention de washington).

- Recours à l’histoire systématique : contextualiser et périodiser l’examen de la gouvernance

internationale

Ex : question de la stabilité hégémonique a connu deux périodes :

UK au XIXème par la marine

USA depuis 1945, par le dollar et la puissance militaire

Il n’y a pas seulement prise en compte des rapports entre Etats mais aussi des conflits d’intérêts

entre les agents économiques

Ex : question du partage des richesses et de la valeur ajoutée depuis 1985, déformation de

la répartition revenus du travail/revenu du capital + entre revenus du travail.

Rôle de la financiarisation de l’économie mondiale basculement des rapports de force

Cf. fuite en avant de l’endettement rendue par les mutations financières.

CHAP. 2 – LES PRINCIPAUX COURANTS DE L’ECONOMIE POLITIQUE

INTERNATIONALE

Modèle libéral et théories néo-libérales

Libéralisme = doctrine, idéologie du XVIIIème. Importance pendant la Révolution industrielle.

Adam Smith : lever les obstacles au commerce interne

Ricardo : théorie de l’avantage comparatif = libre-échange à l’échelle internationale

Hypothèse 1

Approche individualiste : dans l’analyse du système économique, l’unité d’observation privilégiée =

unité individuelle (entreprise, ménage) Etats ne sont pas vus comme catégorie réellement

pertinente mais comme une agrégation d’agents individuels au sein de frontières.

Libéraux ont pour ambition de réduire au maximum le rôle de l’Etat même à l’échelle internationale

faire appel à des arbitrages internationaux.

La « compétitivité d’un pays » n’a donc pas de sens pour les libéraux.

Hypothèse 2

Les agents économiques sont pleinement rationnels autant dans leur décisions que dans leur

capacité à traiter les informations = « homo economicus » se confrontent sur les marchés dans la

recherche de leur bien-être matériel : ajustement par jeux de tâtonnement (salaires et prix).

Justification du libre-échange de Ricardo : extension à l’échelle internationale du libre-jeu des

marchés (cf. avantage comparatif) condamne tout ce qui pourrait faire entrave au libre-jeu des

marchés (cf. protectionnisme).

L’amélioration du bien-être international serait donc la somme des bien-être individuels on

suppose qu’on est dans un jeu à somme positive (bien-être matériel d’un pays ne se fait pas au

détriment d’un autre, tout le monde est gagnant) vs. réalistes pour qui on est dans un jeu à somme

nulle.

Hypothèse 3

Etat n’a pas que des fonctions régaliennes se doit d’intervenir lorsqu’il y a imperfection dans le

jeu des marchés (« rôle palliatif »).

Musgrave, fonctions de l’Etat :

- Production de certains biens publics : fortes externalités, indivisibles, non individualisables

Ex international : actions collectives en matière d’environnement (cf. marché droits à polluer)

- Régulation des activités économiques : si les marchés sont concurrentiels et qu’il y a

justification des régulations besoin d’instances supérieures pour politique économique.

Régulation au sens anglosaxon = règlementation vs. sens français = mécanismes

d’ajustement des contradictions.

Ex international : régulation en termes de règlementation : OMC doit faire respecter le droit

à la propriété, règles fiscales, de non-discrimination, …

- Modèle Pareto: libre-jeu des forces de marché ont deux conséquences :

o Etat d’équilibre = mise en compatibilité des actions plus haut niveau de bien-être

d’ensemble

o Si dans cette situation, répartition du bien-être matériel est insuffisante on ne

peut la modifier qu’en diminuant le bien-être de l’autre

Besoin de répartition sur base de l’impôt dont la progressivité permet d’atténuer les

sanctions des marchés (ex : chômage)

Ex international : problématique de l’aide au développement

Théories marxistes et mouvements altermondialistes

Hypothèse 1

Unités de base du raisonnement = classe sociales acteurs se définissent par leur statut social et

par leur détention de capital et moyens de production.

Hypothèse 2

Classes sociales ont des intérêts contradictoires lutte

Marx : production de valeur issue seulement du travail « extorsion » d’une plus-value (= part de la

production matérielle qui revient au détenteur des moyens de production). Ouverture de l’économie

sur le monde ne change rien pousse capitalistes à étendre leur influence (cf. colonisation).

Hypothèse 3

Etat au service de la classe dominante s’appuie sur la superstructure (= règles, institutions,

idéologies) pour étendre sa domination.

Marx ne s’oppose pas au libre-échange car il y voit le meilleur moyen d’accélérer les contradictions

du système capitaliste, voué à disparaître.

A l’échelle internationale, lutte entre pays riches exploitants et pays pauvres exploités (cf.

colonisation) vision décalée depuis 15 ans : pays ex-colonisés devenus riches.

Etats jouent rôle secondaire : focalisation sur le rôle des firmes internationalisation du capital (cf.

firmes multinationales ou transnationales) stratégies d’implantation et d’internationalisation de la

production qui structurent l’économie internationale. Les banques internationales deviennent des

unités d’observation en matière de finances globales.

Conséquences :

- Délocalisation

- Tension sur niveaux de salaire dans les pays développés

Mis en place de contrôles à la montée de l’internationalisation de entreprise et du capital

réapparition de l’Etat car besoin de nouvelles règles organiser et structurer l’éco mondiale

(cf. taxes, reconstruction de nouvelles barrières en matière de production)

Débat revient avec la crise de 2008 inflexion radicale du rapport Etats/marchés.

Vraie convergence entre libéralisme et marxisme = ne s’intéresse qu’au bien-être matériel :

croissance, richesse matérielle, etc.

Modèle réaliste et théorie néo-réalistes

Etude des RI gouvernées par des questions politiques d’indépendance, de puissance, de recherche

d’hégémonie.

Puissance = ressources nécessaires pour se protéger et empêcher autrui d’imposer sa puissance (pas

forcément de logique hégomique).

XVIIème : mercantilistes intéressés par la balance des comptes argent, issu des excédents du

commerce = moyen d’ordre économique et de renforcement de la puissance du monarque face à des

attaques extérieures.

Aujourd’hui, les pays sont accusés de mener des politiques néo-mercantilistes par l’accumulation de

réserves de change sans justification économique (cf. enjeux stratégiques de la Chine ou du Japon)

1850’s-60’s : Lizt : protectionnisme peut se justifier au moment de la construction des « industries

dans l’enfance » (= pays émergents) conmbinaison nationalisme politique et nationalisme

économique

Pourquoi les Etats ne vont-ils pas au bout de la gouvernance économique ?

Hypothèse 1

Coexistence des Etats + rationalité économique propice au chaos et anarchie car pas de

souveraineté pouvant naturellement s’imposer.

Entreprises se développent au niveau international mais restent subordonnées aux Etats-nation.

Etat conserve pleine prérogatives au sein de ses frontières nationales

Etat justifié dans objectif de défense de sa souveraineté (vs. modèle libéral : échange international =

jeu à somme positive, avantage collectif). Pour les réalistes, jeu à somme nulle : on ne pas plus

d’augmentation de richesse mais de questions de pouvoir et puissance.

L’anarchie est intrinsèque aux objectifs de puissance des Etats et peut créer des conflits politiques

et militaires

Pour limiter les désordres potentiels :

- Stabilité hégémonique : puissance imposée par un Etat diminue la confrontation

- Construction de régimes internationaux : ensemble de règles pouvant s’incarner dans des

institutions s’appuyant sur le droit international anarchie naturelle maitrisée + stabilité

des règles de mise en relation des Etat et leurs mandants (=entreprises).

Cf. fonction de monnaie internationale, dissuasion nucléaire.

Hypothèse 2

On considère les Etat-nations comme pleinement rationnels analyse de leur comportement à

l’échelle internationale en privilégiant les hypothèses de maximisation de la puissance.

Question fondamentale : savoir ce que la rationalité politique impose dans le domaine économique

attention, lorsque l’on raisonne en termes de puissance, difficulté d’établir des règles sur le plan

économique par jeu à somme nulle.

Ex : répartition des droits de vote au CA du FMI en fonction de %

Hypothèse 3

Il existe une hiérarchie des objectifs visés par les Etats dans leur action à l’international : objectif

principal est d’ordre politique éco comme moyen de la politique internationale.

Ex : Plan Marshall

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%