de la sensation a la perception

DE LA SENSATION A LA PERCEPTION

1. LES BASES DE LA NEUROPHYSIOLOGIE

Les relations entre l'organisme et l'environnement dépendent d'une fonction réceptrice et d'un fonction effectrice

qui sont reliées entre elles par un mécanisme de transition. Les organes récepteurs sont activés par des stimulus

qui sont en général des événements extérieurs à l'organisme et qui vont produire une excitation réversible du

récepteur. Les organes effecteurs sont à l'origine des réactions.

LA SENSATION PROTOPATIQUE

Les différents types concernent l'existence même de la sensation et est liée à l'intégrité fonctionnelle des

récepteurs et des fibres de la transmission nerveuse jusqu'à la zone de projection corticale.

Une lésion d'un des éléments du système de transmission engendre la perte de la sensibilité protopatique c'est-à-

dire qu'on va avoir une anesthésie sensorielle.

Cela nécessite l'intégrité fonctionnelle de l'ensemble du système. C'est la loi du tout ou rien.

SENSIBILITE EPICRITIQUE

L'opposition à la sensibilité épicritique va concerner les aspects qualitatifs de la sensation et en même temps,

l'intensité de la sensation. Elle va intéresser les caractères spatiaux de la sensation: c'est l'extensité.

Pour une sensation donnée, la sensibilité épicritique ne peut exister en l'absence de sensibilité protopatique. La

sensibilité épicritique peut être perturbé, on parle d'une agnosie.

LES CARACTERISTIQUES D'EXTENSITE

Le domaine temporel de l'extensité pour une sensation donnée: deux excitations peuvent donner lieu à une

sensation à la condition qu'elle se succède à l'intérieur d'une durée brève appelé point de temps. La valeur du

point varie selon les systèmes sensoriels considérés (audition 2ms, sensation tactile 10ms, vision de 30 à 40ms).

Le domaine spatial: la localisation spatiale du stimulus est indispensable à l'adaptation de l'organisme, il est

en étroite relation avec la densité des récepteurs. (ex: spatialisation tactile).

On appel seuil de discrimination spatial de deux stimulus semblables, le plus petit écartement de ces stimulus

permettant de reconnaître la dualité.

La spatialisation visuelle (acuité visuelle) correspond à la finesse discriminative de la sensibilité cutanée c'est-à-

dire le minimum de distance qui nous permet de distinguer deux stimulus semblables. Elle est meilleure

lorsqu'on regarde de face.

Dans la plupart des cas, les caractéristiques spatiales et temporelles de l'excitation ne sont responsables que de

façon artificielle.

LA PERCEPTION

Elle peut être définit comme la prise de connaissance sensorielle. Les événements extérieurs qui ont donné

naissance à des sensations plus ou moins nombreuses et complexes, toutes perceptions est une gnosie.

La programmation de la perception est confronté à deux problèmes:

- les processus physico-chimiques qui correspondent à l'excitation et à la transmission, sont étrangers à

notre conscience. Nous percevons l'image d'un objet et non le signal nerveux transmis au cortex en

réponse au phénomène chimique de la rétine.

- Le mode de nos perceptions n'est pas une reproduction fidèle de la réalité objective, il y aura des

illusions de sens pouvant conduire à l'acte.

Le mécanisme de transition passe par un centre intégrateur qui est le cerveau qui permet de distinguer la

transmission afférente ou centripète ( qui vient du centre) de la transmission efférente ou centrifuge.

Les voies sont composées par plusieurs cellules nerveuses articulées entre elles par des synapses.

Les stimulus provoquant l'excitation se rapportent à toutes les formes d'énergie physico-chimique. Toute fois,

certaines formes ne produisent pas d'excitation. Les récepteurs sensoriels sont spécialisés pour un type d'énergie

qui peut les exciter et pour la sensation produite par l'excitation. L'œil est stimulé par des ondes

électromagnétiques d'une certaine longueur d'onde, ils sont stimulés par un courant électrique.

Ils sont stimulés aussi par une pression mécanique. L'excitation du récepteur déclenche un message ou un flux

nerveux qui va être transmis par la voie nerveuse correspondante. Pour un neurone déterminé, l'excitation n'agit

qu'au dessus d'un seuil d'intensité déterminé.

Sa réponse va être du type du tout ou rien. Chaque excitation est suivie d'une période réfractaire avec environ

une milliseconde. Pendant cette période réfractaire, le neurone est inexploitable.

2. LES SYSTEMES PHYSIOLOGIQUES DE LA SENSATION

LA VISION

Les récepteur de la vision sont situés sur la rétine à laquelle l'appareil optique de l'œil transmet les vibrations

électromagnétiques de la lumière. La rétine comprend deux types de cellules nerveuses:

1er type: les cônes (environ 7 millions) sont concentrés dans la zone centrale de la rétine (ou fovéa). Ce sous

système conditionne la vision en fort éclairage (on parle d'excitation photopique ou vision photopique) et la

vision des couleurs. La sensibilité est maximale pour la zone jaune vert.

2ème type: les bâtonnets (environ 13 millions). Ils sont situés essentiellement à la périphérie de la rétine, ils

conditionnent la vision en faible éclairage. On parle d'excitation scotopique, elle est achromatique. La sensibilité

est maximales pour la zone du bleu vert.

La rétine se projette point par point via le nerf optique sur le cortex occipitale, notamment l'aire 17.

Lorsque l'éclairement va augmenter, la vision est d'abord assurée par les bâtonnets et pour un niveau plus élevé

de luminosité, elle est assurée simultanément par les bâtonnets et les cônes, on parle de vision mésopique.

L'AUDITION

L'appareil récepteur est constitué par environ 25 000 cellules ciliées ou cellules de Corti.

La fréquence qui donne lieu à une sensation auditive est comprise entre 20 et 20 000 Hz. L'excitation mécanique

des cellules de Corti va être transformée en influx nerveux acheminé via le nerf auditif ou cortex temporal.

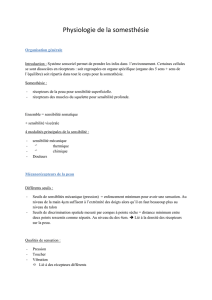

LA SENSIBILITE CUTANE OU SOMESTHESIQUE

La peau contient plusieurs systèmes de récepteurs à la pression, aux vibrations thermiques, récepteurs au froid et

au chaud, récepteurs aux excitations fortes de toute nature. Pour l'ensemble de la surface cutanée, il existe 1,2

millions de points de douleurs, 700 000 points de tacts, 250 000 points de froid et 30 000 points de chaud. La

répartition est variable suivant la zone cutanée considérée.

Ex: pour les récepteurs tactiles, le maximum des densités se trouve au niveau de la pulpe des doigts, de la langue

et des lèvres.

La projection corticale des récepteurs tactile est située au niveau du cortex pariétal.

Il existe des processus d'adaptation des récepteurs sensoriels à l'exception de ceux de la douleur, de telle sorte

que le maintien d'un niveau de stimulation consciente cesse de provoquer une sensation.

La douleur est très complexe, elle correspond à des qualités de sensations différentes mal individualisées. Elle

pourrait dépendre de plusieurs système de récepteurs:

un centralgique qui correspond à la douleur des piqures

un crousalgique qui correspond à la douleur de la compression

un thermalgique qui correspond à la douleur d'origine thermique.

LA SENSIBILITE CHIMIQUE

Elle conserne le gout et l'odorat.

En plus, il existe une sensibilité chimique indifférenciée située dans les fosses nasales et dans la bouche qui

correspond à une sensation douloureuse vague.

Les récepteurs gustatifs sont de 4 types: des bourgeons gustatifs au niveau de la langue ( acide, sucré, salé, amer)

La projection corticale de ces récepteurs se trouve également au niveau du cortex pariétal. Elle est transmise par

le nerf lingual.

L'odorat: les cellules nerveuses sont ciliées

La projection corticale arrive à une zone du cerveau appelée hippocampe par l'intermédiaire du nerf olfactif sans

relai.

LES SENSIBILITES MOTRICES ET STATO-KINETIQUES

Elles servent à renseigner l'organisme sur la position des différents segments du corps, sur la résistance au

mouvement et sur la position du corpzs dans l'espace.

Les récepteurs de la sensibilité motrice sont situés dans la région profonde du derme, au niveau des articulations,

à l'insertion des tendons et au nveau des fuseaux neuro-musculaires.

Les sensations qui en proviennent sont floues et difficilement analysables mais elles nous renseignent sur les

attititudes segmentaires et les mouvements.

La sensation stato-kinétique transite par des récepteurs constituées par des cellules ciliées situéees au niveau de

l'oreille interne. L'excitation de ces récepteurs est générée par les déplacements singulaires des cils et ils nous

renseignent sur la position de la tête par rapport à la verticale.

3. LA SENSATION

LA PSYCHOPHYSIQUE

C'est l'ensemble des lois reliant les qualités mesurables de l'excitation et celles des sensations correspondantes.

Plusieurs lois on tenté de généraliser la sensation selon des modèles mathématique plus ou moins performants.

loi de WEBER: elle définit un seuil absolu qui est l'intensité minimale d'un stimulus suffisante pour produire

une sensation E.

elle définit un seuil différentiel qui est l'augmentation minimale ∆E d'intensité d'un stimulus nécessaire pour que

le sujet perçoive une modification de la sensation sachant que le seuil différentiel est en rapport avec le seuil

absolu.

∆E/E=k

La loi est valable pour les intensités moyennes et intermédiaires uniquement.

Il existe plusieurs méthodes permettant la mesure des seuils en psychophysique que l'on peut regrouper en deux

classes:

- méthode d'ajustement ou des erreurs moyennes: on présente un stimulus conscient (ou stimulus étalon)

à un sujet et un stimulus variable que le sujet doit ajuster jusqu'à égalité apparente avec l'étalon.

La moyenne des écarts des estimations par rapport à la moyenne des estimations correspond au sériel

différentiel.

- méthode de la différence minimale perceptive: pour le detérminer du seuils absolu et du seuil

différentiel on fait varier progressivement le stimulus (croitre ou décroitre) jusqu'à se que le sujet

déclare le percevoir ou cesser de la percevoir.

3.2 ETUDE EXPERIMENTALE

quelque soit la sensation considérée, il existe deux types de sensibilités:

- la sensibilté protopatique

- la sensibilité épicritique

La sensibilité protopatique concerne l'existence au sens stricte de la sensation c'est-à-dire que s'il y a

sensation, on parle de sensation protopatique.

Elle est liée à l'intégrité fonctionnelle des récepteurs et des fibres de la transmission nerveuse jusqu'à la zone de

projection corticale.

Une lésion d'un des éléments du système de transmission engendre la perte de la sensibilité protopatique c'est-à-

dire une anésthésie sensorielle.

La sensibilité épicritique conserne les aspects qualitatifs et quantitatifs de la sensation qui intéressent

l'intensité de la sensation, et dans ce cas, on est dans le domaine de la psycho-physique.

Pour une sensation donnée, la sensibilité épicritique ne peut exister en l'abscence de sensibilité protopatique

correspondante, elle peut être perturbée, sa détérioration constitue une pathologie des phénomènes perceptifs que

l'on appel agnosie.

Les caractèes d'extensité sont de trois types: temporel, spatio et spatio-temporel.

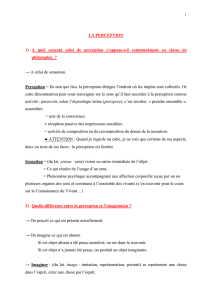

4. LA PERCEPTION

La perception peut être définit comme la prise de connaissance sensorielle d'événements extérieurs qui ont donné

naissance à des événements ou à des sensations plus ou moins nombreuses et complexes.

Toute perception est une gnosie

Selon Pieron, on parle de sensation lorsque l'excitation est transmise sous forme de message jusqu'au centre

régissant la conduite global de l'être vivant et enregistrant les expériences de nature à assurer l'adaptation de cette

conduite.

4.1 PROBLEMES FONDAMENTAUX DE LA PERCEPTION

La pshychologie de la perception est confronté à deux problèmes:

les processus psycho-chimique qui correspondent au niveau circulaire à l'excitation du recepteur et à la

transmission de l'influx nerveux du recepteur au centre intégrateur.

Ces processus sont étranger à notre conscience.

Nous percevons l'image d'un objet et non le signal nerveux transmis au cortex par le nerf optique en réponse à

une stimulation de la rétine.

le monde de nos perceptions n'est pas une reproduction fidèle de la réalité objective.

4.2 LES COMPOSANTS DE LA PERCEPTION

- processus recepteur

- processus symbolique

- processus affectif

processus recepteur

Les sensations telles que nous les avons décrites précedemment, c'est-à-dire en relation avec les organes des

sens, sont artificiellement isolés en vue de leur étude expérimentale.

Nous ne percvons jamais dans la réalité une sensation isolée mais un champs perceptif ayant une structure qui

dépend des processus symboliques et affectifs.

processus symbolique:

Dans la percetion, chaque champs perceptif stricuturé est associé à un concept, c'est-à-dire à une symbolique qui

est en relation avec l'histoire et le vécu de l'individu.

Ainsi, lorsqu'on regarde une pomme placée sur une table, les processus récepteurs permettent de distinguer un

champ perceptif comportant un objet sphérique d'une certaine taille et d'une certaine couleur qui se détache d'un

fond qui est la table.

En même temps, le concept de pomme est associé à une série de propriétés que nos sensations visuelles ne nous

permettent pas de connaître (on ne sait pas si elle est acide, sucrée…).

processus affectif:

Chaque expérience perceptive a ses aspects affectifs. La percpective de la pomme pourra être agréable,

désagréale, indifférente ou même procurer un plaisir esthétique.

Ces différents processus récepteurs, symbolique et affectifs sont intimement liés dans toute perception. Dans

certains cas et sous certaines influences, elles pourront être dissociées. Ex: dans les atteintes cerébrales

Les processus symboliques impossibles bien que les processus récepteurs soient normaux et fonctionnels.

Par ailleurs, lors de l'utilisation accidentelle ou involontaire de certaines drogues et lors de la prise d'alcool, des

qualités affectives sont totalement modifiées.

4.3 L'AQUIS, L'INNEE ET LA PERCEPTION

On peut reconnaître comme origine aux processus récepteurs, symboliques ou affectifs soit un facteur

constitutionnel (innée: marqué dans nos gènes), soit un facteur acquis (avec l'expérience).

Si on admet l'existance du facteur constitutionnel, cela implique quatre points:

- la perception dépend uniquement de la structure du système nerveux.

- La perception ne sera pas modifiable par l'expérience.

- Les seules différences que l'on rencontrera entre la perception de l'enfant et celle de l'adulte seront la

conséquence de la maturation du système nerveux ( à la naissance, le système nerveux n'est pas mature,

il va subir une maturation).

- Les lois générales de la perception seront semblables chez l'animal et chez l'homme.

Au contraire, admettre que notre perception est l'unique fruit de notre expérience et de l'apprentissage implique:

- l'existence de différentes perspectives entre les individus (puisque l'histoire de chaque personne est

propre à celle-ci).

- Un perfectionnement progressif de la perception au fur et à mesure que l'enfant grandit.

4.3.1 EN FAVEUR DE L'INNEE

On peut le démontrer aussi bien chez l'homme que chez l'animal et chez l'enfant dès que l'expérimentation est

possible.

Chez l'animal, il a été montré que des comportements spécifiques à forte charge émotionnelle sont dûs à une

origine constitutionnelle.

Ex: on prend un rat blanc qui a toujours été à l'obscurité, en présence d'un chat, il va s'enfuir reflex innée.

4.3.2 EN FAVEUR DE L'AQUIS

Chez l'animal: un singe élevé dans l'obscurité pendant les premiers mois de sa vie est par la suite incapable de

percevoir les distances.

Cette expérience reproduit les constatations faites chez les aveugles de naissances qui ont un cataracte congénital

et qui peuvent retrouver leur vue après une opération.

l'éxpérience et l'apprentissage jouent un role non négligeable.

1

/

5

100%