Évaluation et Gestion des Risques au Travail - Guide Pratique

Telechargé par

Ibrahima NGATE

Pas à pas vers

L’EVALUATION

ET LA GESTION

DES RISQUES

page 2

Copyright © by ITM / AAA / DSAT

TABLE DES MATIERES

Introduction 4

1. Notions 5

2. Cadre législatif et réglementaire 7

2.1. Cadre européen 7

2.2. Cadre luxembourgeois 7

3. Evaluation des risques - Explications 10

3.1. Qu’est-ce que l’évaluation des risques? 10

3.2. L’importance de l’évaluation des risques 10

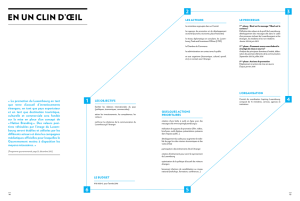

4. L’évaluation des risques en 5 étapes 12

5. Les différentes catégories de risques 17

6. Les postes à risques 44

7 Les outils de gestion des risques 47

7.1. Exemples d’approches 47

7.2.Exemplesdeméthodesd’identicationdesrisques 47

7.3. Exemples de méthodes/techniques d’évaluation des risques 49

7.4. Conservation des documents 52

8. Adresses utiles 54

9. Publications, liens Internet 58

page 3

page 4page 4

INTRODUCTION

L’évaluation des risques n’est pas un sujet nouveau, mais une obli-

gation légale introduite dans la législation luxembourgeoise en 1994,

puis intégrée dans le “Code du Travail”.

Une évaluation des risques est une enquête systématique de tous

les risques liés aux postes de travail, aux équipements de travail et

aux salariés.

L’évaluationdesrisquesestaussiunoutilpourl’employeur,anque

ce dernier puisse garantir la sécurité et la santé des salariés sur

leurs postes de travail.

Extrait Art. L. 312-1:

“L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans

tous les aspects liés au travail.”

Le paragraphe 3 du chapitre prescriptions générales des règlements

de prévention de l’assurance accident dispose:

“L’employeur doit, pour prévenir les accidents, veiller à ce que les lieux de

travail, les équipements de travail, les instructions de service soient confor-

mes aux exigences des règlements de prévention s’appliquant aux activités

de son exploitation. Si une installation présente une défectuosité et si de

ce fait les assurés sont exposés à des dangers ne pouvant être prévenus,

l’installation doit être arrêtée.”

Le but de l’évaluation des risques est d’éliminer, d’écarter ou du

moins de diminuer les risques existants et de déterminer les mesu-

resindispensablesandegarantirlasécuritéetlasantédessala-

riés sur leurs postes de travail.

Il est important de différencier les notions de DANGER, de RISQUE

et de FACTEURS DE RISQUES. Le risque n’est pas un danger: il en

est la conséquence s’il y a exposition au danger.

DANGER: Un danger est une propriété ou une capacité d’un ob-

jet, d’une personne, d’un processus… pouvant entraîner des con-

séquences néfastes, aussi appelés dommages.

Un danger est donc une source possible d’accident.

RISQUE: Le risque est la probabilité que les conséquences né-

fastes, les dommages, se matérialisent effectivement.

Un danger ne devient un risque que lorsqu’il y a exposition et donc,

possibilité de conséquences néfastes.

EXPOSITION: Dans le présent contexte, quand on parle

d’exposition, il s’agit du contact entre le danger et une personne,

pouvant dès lors entraîner un dommage.

Sans exposition, pas de possibilité de dommage.

Le risque est donc la probabilité que quelqu’un soit atteint par un

danger.

FACTEURS DE RISQUES: Les facteurs de risques sont des élé-

ments qui peuvent augmenter ou diminuer la probabilité de surve-

nance d’un accident ou la gravité d’un événement.

Les facteurs de risques complètent l’équation:

RISQUE = DANGER X EXPOSITION

page 5

1

NOTIONS

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

1

/

60

100%

![l'annonce compl te [r f. STMC1608]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008130887_1-95cfa9058fae2a213236b6731f3c7e7e-300x300.png)